Di Giuseppe Geppino D’Amico

Cosa possono avere in comune un Brigante e un Maestro? Oltre al paese di origine (Piaggine, ai piedi del Monte Cervati, la vetta più alta della Campania), apparentemente nulla se si considera il loro modus vivendi; eppure sono loro, Giuseppe Tardio (un brigante) e Angelo Patri (un pedagogista), le due figure principali da cui prende spunto Carmelo Conte per il suo ultimo libro, “Il Brigante e il Maestro” (Europa Edizioni), frutto dei ricordi dell’autore e della storia della “sua” Piaggine, con un’attenta analisi sul ruolo dell’istruzione. Carmelo Conte, Avvocato cassazionista, socialista, è stato un politico di lungo corso: Sindaco di Eboli; Vice Presidente della Giunta Regionale; Deputato al Parlamento per quattro legislature; Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1979-80) e Ministro delle aree urbane (1989-93). Ha al suo attivo la pubblicazione di numerosi volumi: L’avventura e il seme (1993) e Sasso o coltello (1994), Dal Quarto Stato al quarto partito (2009), Dialoghi nel tempo (2010), Il Sud al tempo degli italiani (2011), Coincidenze e poteri (2016), L’Italia al tempo dei populismi (2019), La politica malata (2022), Il vento del sud, il moto della storia (2023).

In questo nuovo libro Conte propone due storie vicine nel tempo, di due personalità forti – e con destini diversi – che dimostrano come sia possibile credere in un futuro migliore squarciando quel velo di fatalismo atavico che ancora oggi sembra avvolgere intere comunità e paesi del Sud Italia. “La memoria – scrive l’Autore – è una forma di visione interiore del tempo generazionale. In me, al contatto con il rito del primo apprendimento, la scuola elementare, quella visione si è fatta attualità e mi ha confermato che i bisogni ti possono fare brigante o emigrante; che un computer non può sostituire un buon insegnante; e che l’informazione non può prescindere dalla conoscenza. Il ricordo si è fatto narrazione, un allungo dalle radici verso terre incognite, che non conosce la rassegnazione e spinge verso il futuro… La vita non è quella vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. E Carmelo Conte racconta di due personaggi, Giuseppe Tardio e Angelo Patri, che incarnano lo spirito ribelle del Mezzogiorno tra il XIX e il XX secolo e oggi rappresentano il simbolo di un periodo storico che si è soliti racchiudere in due parole: briganti (Giuseppe Tardio) o emigranti (Angelo Patri): spesso era questo il destino dei giovani del Sud. Giuseppe Tardio, nato a Piaggine nel 1834, di professione avvocato, all’indomani dell’impresa dei Mille si schierò con Francesco II di Borbone e lo seguì a Roma dopo la battaglia di Gaeta; tornò nel suo territorio per organizzare un gruppo di legittimisti nel tentativo di scacciare i Piemontesi ma, catturato nel 1870, fu processato e rinchiuso nel carcere di Favignana dove morì venti anni dopo. Tardio era lontano sia dallo stereotipo del fuorilegge spietato sia da quello dell’eroe romantico; “era un convinto patriota in guerra contro il nuovo Stato, per il riscatto della sua gente. La sua è una causa politica – l’agognata rivoluzione meridionale – a spingerlo ad arruolarsi e a combattere le forze militari del nuovo Stato unitario italiano”. L’Autore lo considera, a ragione, un “brigante politico”, diverso dai tanti che, sia nel periodo postunitario che in occasione della proclamazione della Repubblica Napoletana del 1799 e del Decennio Francese (1806 – 1815), aveva visto numerosi briganti comuni mettersi al servizio dei Ferdinando IV di Borbone per mero calcolo personale. Tardio era ben diverso dai vari Mammone, fra’ Diavolo, Pane di Grano, Proscio, Panzanera ed altri capibanda che tennero in continuo scacco il governo repubblicano (nel 1799) e l’esercito francese (nel 1806). Ben diversa la vicenda di Angelo Petraglia. La sua è una storia di emigrazione positiva.

Era nato nel 1876 a Piaggine, piccolo centro dell’Alto Cilento alle prese con i problemi atavici di una terra di contadini e pastori che iniziano, dopo l’Unità d’Italia, a emigrare. A soli 5 anni emigrò con la famiglia negli Stati Uniti dove il suo cognome fu cambiato in Patri. Nella Little Italy newyorchese si rivelò ben dotato per gli studi, tanto da essere ammesso al City College di New York, dove ottenne il “Bachelor of Arts” nel 1897, ed alla Columbia University, dove conseguì il “Master of Arts” nel 1904. Fu insegnante a New York dal 1898 al 1908, per divenire quindi preside della Public School 4, primo italo-americano a raggiungere la carica di direttore didattico in una scuola pubblica degli Stati Uniti. Cinque anni dopo, nel 1913, fu promosso preside della Junior High School 45, nel Bronx a New York. Patri fu un pedagogo di ampia cultura, promuovendo nuovi sistemi didattici in grado di favorire il processo di apprendimento introducendo un clima di creativa partecipazione. Fu autore di numerosi testi di pedagogia e libri per l’infanzia. Nel 1931 ricevette una medaglia dalla rivista Parents per la sua azione pedagogica. Molti riconoscimenti vennero nel dopoguerra, dal City College (che gli conferì la Townsend Medal) e dal governo italiano, anche per il suo impegno come direttore dell’American War Relief in Italy. Morì negli USA nel 1965. Due storie vicine nel tempo, due personalità forti – e con destini di vita diversi – che dimostrano come sia possibile credere in un futuro migliore squarciando quel velo di fatalismo atavico che ancora oggi sembra avvolgere intere comunità e paesi del Sud Italia.

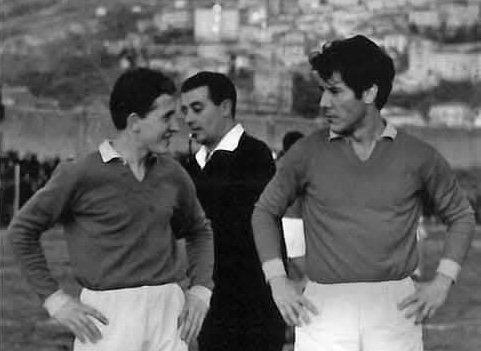

Carmelo Conte

Uno scorcio di Piaggine

Nel libro l’Autore offre una lucida e profonda analisi sul Sud, in particolare sul Cilento, e analizza due tematiche politiche delle quali si discute da tempo: l’Autonomia differenziata (voluta e fatta approvare dalla Lega ma dichiarata incostituzionale nella maggior parte dei suoi contenuti dalla Suprema Corte) e del Premierato, argomento che sta particolarmente a cuore al Governo nazionale e che molte polemiche sta suscitando. Due argomenti che a giudizio di Conte, se attuati, renderebbero l’Italia meno unita, tradendo i valori della Costituzione, e aumenterebbero le differenze tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Non meno importante il primo capitolo del libro dedicato alla scuola con un lucido amarcord dell’Autore che descrive gli anni della scuola elementare a Piaggine con un ricordo della “Maestra”, Irene Cinque, che – scrive Conte – “ci faceva studiare di Patri e Tardio, stimolava il nostro interesse sulla bellezza della natura, in particolare del Calore Salernitano… Nelle lezioni non trasmetteva aride nozioni ma conoscenza, utilizzava al meglio le proprie doti di comunicazione, veniva da te, non ti chiamava a sè. Io non ero uno scolaro tranquillo, studiavo ma ero irrequieto, non sempre controllavo il mio istinto. Lo prova il pugno che diedi a un alunno che, passando vicino al mio banco, mi aveva stuzzicato sotto voce… La maestra, con autorevolezza, e i compagni, con solidarietà e affetto, mi indussero a chiedere scusa a quel ragazzo. Lo feci, alzandomi in piedi, il lunedì successivo, ma orgogliosamente senza giustificare il mio gesto… È stata per me una delle più belle lezioni ricevute nel corso della mia vita”. Una lezione importante da ricordare per sempre. Una lezione che solo una scuola formativa era in grado di offrire. Anche alla luce delle troppe riforme attuate negli ultimi decenni è lecito chiedersi: ci sono ancora Maestre come Irene Cinque?

Ho una gran voglia di leggere il libro di Carmelo. L’ho trovato su Amazon e l’ho comprato