di Geppino Giuseppe D’Amico

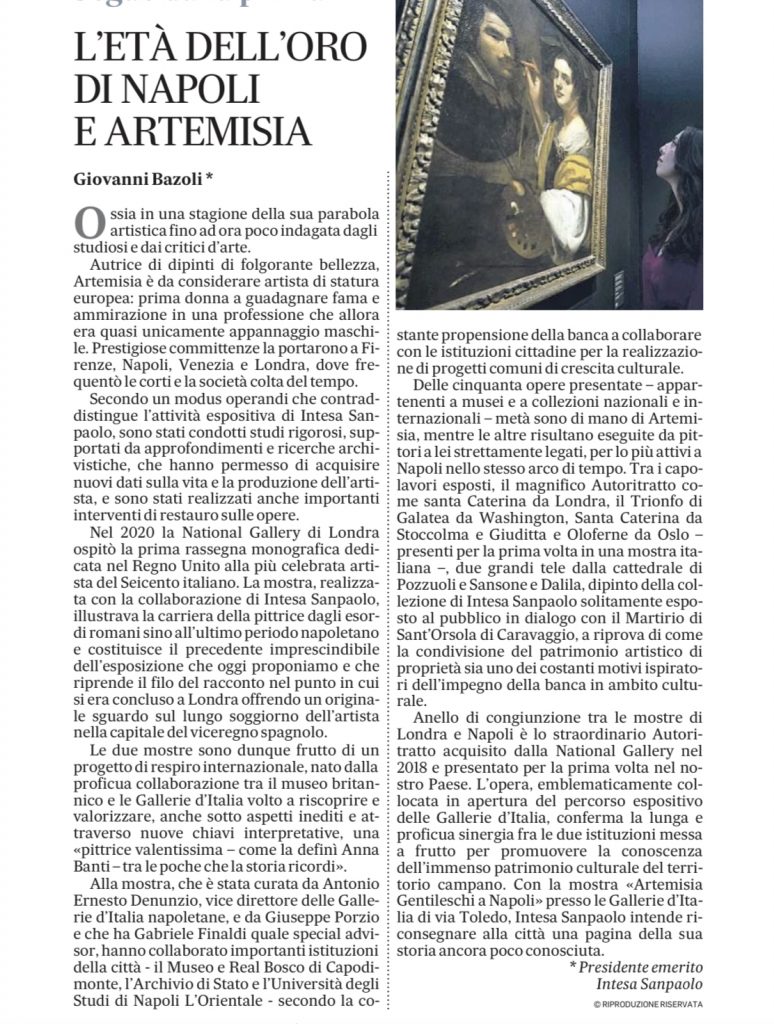

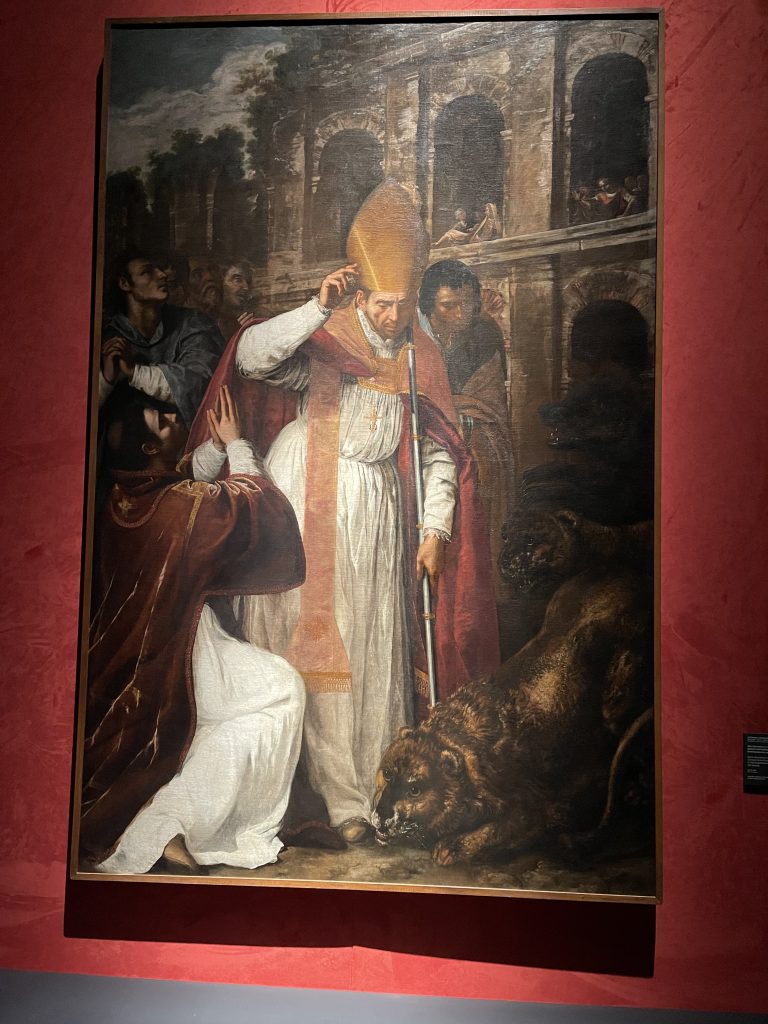

In un capitolo della sua “Naturalis historia”, commentando un dipinto del pittore greco Zeusi (vissuto tra la fine del V secolo a.C. e l’inizio del IV), Plinio il Vecchio così si esprimeva: “Ecco il miracolo della pittura, più facile da invidiare che da imitare”. Noi ci permettiamo di aggiungere “facile da ammirare, difficile anche da raccontare”. Il mio è solo il giudizio di un ammiratore dell’arte anche se poco esperto. Un giudizio maturato nel tempo che ha trovato conferma dopo avere visitato, grazie ad un viaggio organizzato dal Circolo Sociale Carlo Alberto di Padula, la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, allestita presso le Gallerie d’Italia di Via Toledo.

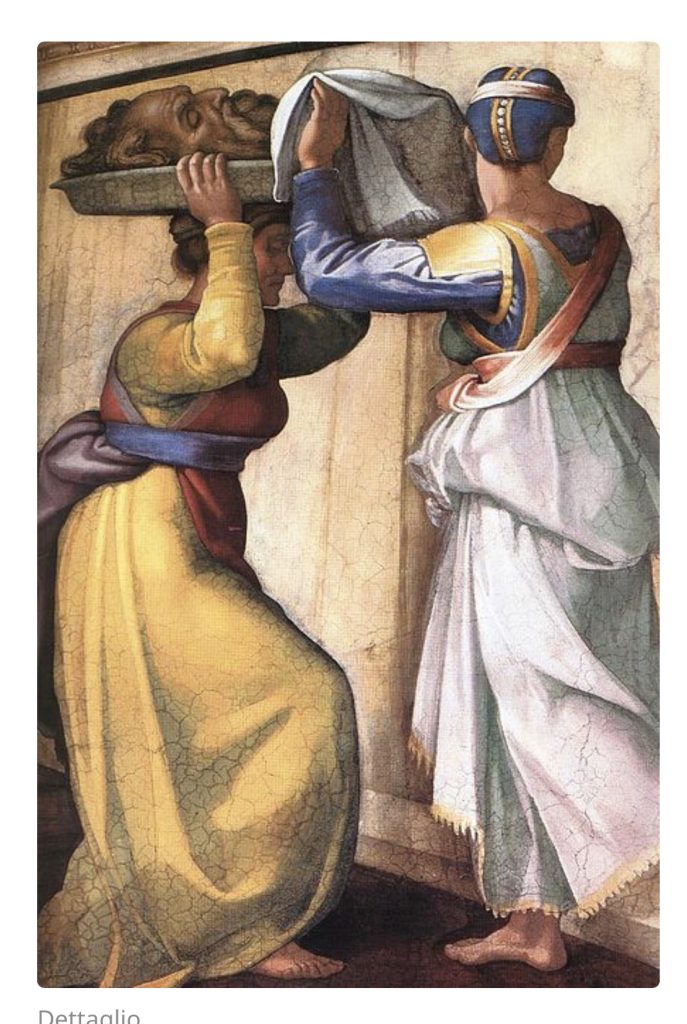

Tra i 25 capolavori di Artemisia Gentileschi esposti vogliamo soffermarci in particolare sull’opera “Giuditta e Oloferne” che ripropone un episodio biblico fatto di violenza e seduzione, nel corso dei secoli largamente rappresentato e reinterpretato anche nell’arte. Non a caso se ne sono occupati Sandro Botticelli nel 1472, Giorgione nel 1504, Michelangelo Buonarroti nel 1508 (nella volta della Cappella Sistina).

E poi ancora il Caravaggio nel 1602, Cristofani Allori nel 1612, Jules-Claude Ziegler (in Francia) nel 1847 e, nel Vallo di Diano, Michele Ragolia che nel 1966 la inserì nella quadreria della Chiesa del Santuario francescano di Sant’Antonio a Polla con modalità differenti rispetto agli altri: il pittore siciliano propone Giuditta che, infilata la testa di Oloferne su una lancia, la mostra orgogliosa al suo popolo.

Ma torniamo ad Artemisia Gentileschi. Nata a Roma nel 1593 e morta a Napoli presumibilmente nel 1656, è una delle poche donne tenute in grande considerazione nella storia dell’arte del suo tempo. Nel panorama pittorico del ‘600, il suo stile e le sue vicende la resero famosa persino all’estero. Fu la prima ad emergere ed a raggiungere livelli notevoli in un’arte all’epoca rigorosamente riservata agli uomini; la prima pittrice donna ad essere ammessa (nel 1614) alla prestigiosa Accademia del Disegno di Firenze e qualche anno dopo la prima ad entrare all’Accademia dei Desiosi a Roma. La sua vita non fu semplice. A soli 12 anni, dopo la morte della madre, divenne la “donna di casa”. A 18 anni fu vittima di un terribile dramma: fu violentata da Agostino Tassi, suo maestro e amico del padre con il quale collaborava a Roma. Forse fu proprio questo episodio ad influenzare la sua arte.

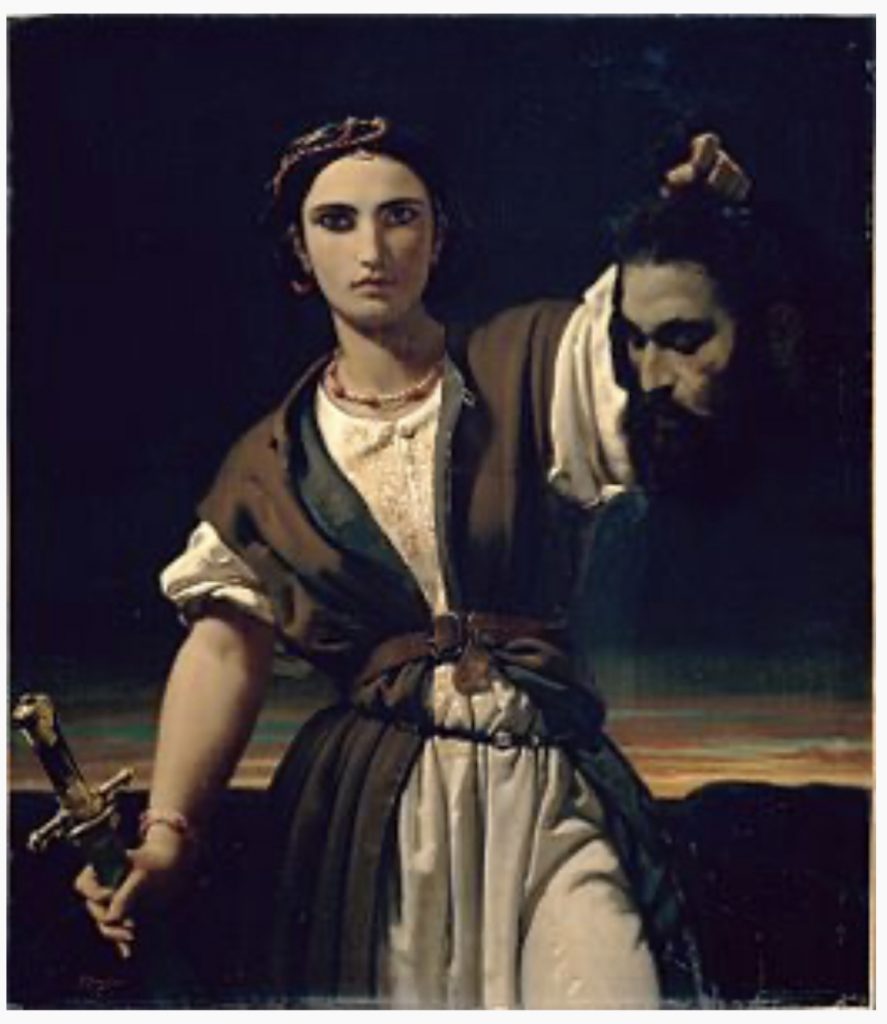

Tra i capolavori esposti a Napoli è doveroso ricordare l’autoritratto come Santa Caterina d’Alessandria (proveniente da Londra), il Trionfo di Galatea, Santa Caterina (da Stoccolma), Sansone e Dalida e Giuditta e Oloferne (da Oslo). Proprio su quest’ultima opera una riflessione è opportuna. Nelle opere di Artemisia Gentileschi c’è una forte determinazione in quasi tutte le figure di sesso femminile. La vicenda di Giuditta che uccide Oloferne per salvare dalla tirannia degli Assiri il popolo ebraico, la rende moderna e simbolo del rovesciamento di ogni ruolo. Un’eroina forte, capace di uccidere a tradimento, che seduce con la sua avvenenza e il suo eloquio. Diversi critici d’arte ritengono che in “Giuditta e Oloferne” siano presenti elementi autobiografici: il volto di Giuditta sarebbe quello della “pintora”, mentre Oloferne sarebbe Agostino Tassi, il pittore che l’aveva violentata.

Una storia torbida che va raccontata perché è una importante testimonianza di violenza sulle donne, un tema recentemente affrontato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Violenza che, purtroppo (ci si perdoni l’eufemismo), non è un fatto d’oggi ma una tradizione negativa che affonda le radici nel passato, quando rendere pubblico quel genere di reato era pericoloso e disdicevole più per la vittima che per il carnefice. Infatti, dopo lo stupro subìto Artemisia fu oggetto di notevoli pregiudizi per cui dovette lottare duramente per difendere i suoi diritti in un periodo in cui le donne erano prive di diritti e, quindi, di qualsiasi possibilità di autodeterminarsi. Al processo a carico del suo stupratore fu lei a doversi difendere per il clima di diffidenza tipico dell’epoca. Fu torturata perché ammettesse la sua responsabilità nell’accaduto e perché, in base alla morale del tempo, non deponeva a suo favore per avere dipinto corpi nudi ed anche se stessa nuda nell’opera giovanile “Susanna e i vecchioni”. Grazie alla sua determinazione tenne duro e riuscì a far emergere la verità: Agostino Tassi, che già in passato era stato sospettato di avere ucciso la propria moglie, di avere avuto una relazione con la sorella di lei e di avere compiuto altre nefandezze, fu condannato a cinque anni di esilio. Anche sul piano familiare la vita di Artemisia non fu delle migliori. Dopo la condanna del Tassi, per decisione del padre sposò Pierantonio Stiattesi, un pittore di modesta levatura che aveva fama “d’uno che vive d’espedienti più che del suo lavoro d’artista”. Nonostante la nascita di tre figli, il suo matrimonio non fu felice.

Comunque, per la sua vicenda giudiziaria Artemisia è divenuta il simbolo dell’emancipazione femminile; un simbolo che “vive” ancora oggi. Dalla difesa dell’onore all’impegno civile e sociale il passo fu breve. Fu imprenditrice di stessa come dimostrano alcuni documenti con i quali contestava ad un cliente i compensi dei suoi quadri: si sentiva giustamente sottovalutata solo perché, scriveva, “il nome di donna fa stare in dubbio finché non si è vista l’opera” con emolumenti inferiori rispetto ai colleghi maschi. L’essere donna, infatti, era un ostacolo in un’epoca in cui alle donne spettava il compito di occuparsi unicamente del marito e dei figli senza poter nutrire ambizioni. Però, una volta viste le opere, i committenti si rendevano subito conto delle sue qualità che ne fecero un’artista del medesimo livello dei maestri in auge nell’epoca. Questo spiega il motivo per cui tra i suoi committenti figurano il re di Spagna, l’imperatrice d’Austria, il granduca di Toscana, il re d’Inghilterra e il viceré di Napoli, la città dove visse per 26 anni con la sola breve interruzione del viaggio a Londra del 1638. Dipingeva con il piglio naturalista del Caravaggio ma anche con la sensibilità di una donna consapevole di svolgere un ruolo importante in una società e in un’epoca nelle quali il ruolo delle donne era circoscritto all’interno di una casa o di un convento.

La sfortuna si accanì contro di lei anche negli ultimi anni della sua vita quando fu costretta a vendere i suoi quadri a prezzi bassi per garantirsi una dignitosa sopravvivenza. Un letterato del tempo scrisse che Artemisia “dipingeva stupori”. Osservando le sue tele, lo stupore continua ancora oggi accoppiato al ricordo dell’impegno da lei profuso per l’emancipazione della donna.