Il terremoto del 23 novembre 1980 sconvolse l’Alta Irpinia, la Valle del Sele, l’Alto Potentino ed il Vallo di Diano colpendo anche Napoli e altri capoluoghi di provincia. Fu una tragedia immensa che interessò 675 comuni tra Campania, Basilicata e la provincia di Foggia provocando 2.835 morti (674 in provincia di Salerno; il maggior numero nei paesi dell’Alto Sele).

I feriti furono oltre 10.000 (dei quali 2.468 in provincia di Salerno) e circa 300.000 senza tetto con la distruzione completa di 77.342 immobili nonché il danneggiamento grave di altri 275.263 per un totale di 352.605 unità immobiliari. Il sisma non risparmiò gli ospedali: i più colpiti furono Oliveto Citra e Polla. Il ricordo delle migliaia di vittime e delle enormi sofferenze patite dalle popolazioni nel corso di questi anni, si accomuna alla sempre viva riconoscenza per le migliaia di giovani, donne e uomini volontari singoli e di tante Associazioni che provenienti da ogni parte d’Italia, insieme ai Sindacati, alla Caritas, ai Vigili del Fuoco e altri Enti, organizzarono, supplendo i gravi ritardi e le insufficienze della azione del Governo e delle Prefetture, i primi e più immediati soccorsi per le comunità locali.

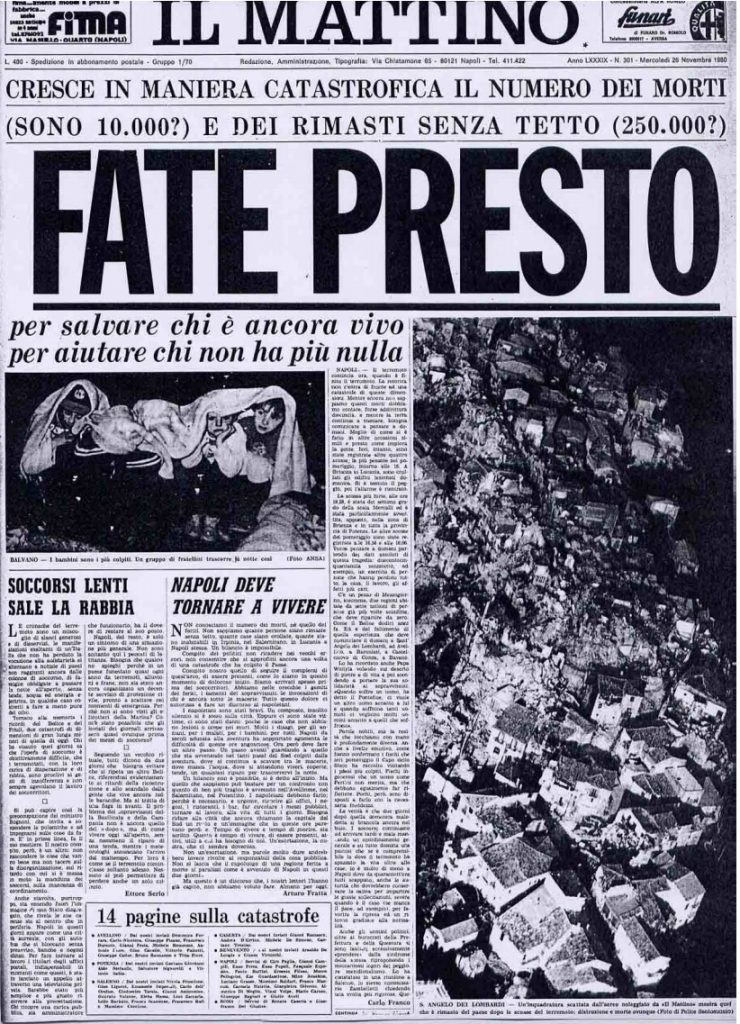

Il comune con il maggior numero di vittime (482) fu Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Questi, invece, i primi cinque comuni del Salernitano sempre per numero di vittime: Laviano (303); Castelnuovo di Conza (85); Santomenna (65); San Gregorio Magno (28) e Ricigliano (27).

Il dopo-sisma fu particolarmente difficile da gestire. Troppi i soldi stanziati per non richiamare l’attenzione di imprenditori privi di scrupoli e della criminalità organizzata che fiutò subito la possibilità di fare affari. A tal proposito è doveroso ricordare l’assassinio del sindaco di Pagani, Marcello Torre (11 dicembre ’80, cioè pochi giorni dopo il sisma) per mano della Camorra perché aveva rifiutato di affidare ad una ditta segnalata l’appalto per la rimozione delle macerie. Pochi mesi dopo (aprile 1981) ci fu il rapimento da parte delle BR dell’Assessore all’Urbanistica, il democristiano Ciro Cirillo, rilasciato tre mesi dopo a seguito del pagamento di un forte riscatto e grazie alla mediazione del capo della NCO, Raffaele Cutolo. Secondo notizie attendibili Cutolo avrebbe diviso i tre miliardi di vecchie lire con le BR guidate a Napoli dal criminologo Giovanni Senzani, conosciuto come il “professore dei misteri”. Furono numerosi i tentativi di infiltrazione nei lavori di ricostruzione delle zone terremotate, come dimostrato dalle indagini condotte dalla Magistratura. Gli scandali e, e soprattutto gli sprechi, si …sprecarono, nel senso che furono tantissimi.

Rescuers with bodies and coffins of victims of the earthquake, Balvano, Italy, 23 November 1980. ANSA/OLDPIX

Va ricordato il duro intervento di Sandro Pertini durante la sua visita in Irpinia sui ritardi dei soccorsi che portò alla rimozione del prefetto di Avellino; da ricordare, inoltre, anche la frase di Giorgio Napolitano che nel corso di un convegno tenutosi a Contursi nel 1991: dopo avere sostenuto che “spreco non vuol dire solo rubare ma anche spendere male” denunciava le carenze delle Regioni e, in particolare, di quella campana in tema di programmazione d’interventi. Questo perché per l’industrializzazione nelle zone terremotate erano arrivati imprenditori che non solo non avevano i soldi necessari ma non avevano il minimo sufficiente delle capacità imprenditoriali necessarie per ricostruire correttamente il tessuto abitativo e promuovere lo sviluppo del territorio. Purtroppo, sono errori che si sono ripetuti nel tempo da evitare assolutamente e per farlo occorre il contributo di tutte le professionalità.

I motivi per cui, aldilà dei disastri provocati, i tre più drammatici terremoti citati in questo articolo e in quello precedente (pubblicato da Vallo Più il 22 novembre) vanno considerati comunque importanti sono semplici da spiegare:

-il dibattito sul terremoto di Lisbona del 1755, di cui furono autorevoli commentatori uomini del calibro di Voltaire, Rousseau e Kant, contribuì a fare avanzare la modernità anche perché propose spiegazioni scientifiche del sisma;

-il terremoto del 1857 contribuì alla nascita della sismologia moderna grazie agli studi dell’ingegnere irlandese Robert Mallet, considerato il padre della geologia moderna, che insieme al fotografo francese Alphonse Bernaud, visitò attentamente i luoghi del terremoto, studiandone cause ed effetti;

–infine, il sisma del 23 novembre 1980: fu allora che in Italia nacque la Protezione Civile, affidata all’on. Giuseppe Zamberletti. Da allora, grazie anche all’impegno di migliaia di volontari, la nostra Protezione Civile ha acquisito grandissimi meriti. È evidente che bisogna continuare a percorrere la strada intrapresa.

Nel corso degli anni non sono mancate le iniziative nei comuni terremotati. La Lega Autonomie Locali Italiane aderisce e partecipa alle celebrazioni che si svolgono in tanti Comuni della Campania e della Basilicata per ricordare il terremoto del 23 novembre 1980. Si spera che si possa definitivamente chiudere il discorso ricostruzione per affrontare il problema della prevenzione dei rischi e dello sviluppo del territorio. La Lega nazionale e quella Campana, di concerto con i Sindaci dei Comuni intendono portare avanti iniziative con i seguenti obiettivi:

1 – La costituzione di un Comitato di Amministratori dell’area epicentrale che solleciti, nel rapporto con i vari livelli istituzionali, il superamento degli ostacoli che impediscono di pervenire alla chiusura della lunga fase post-terremoto. Il governo deve rimuovere tutti i vincoli trasferendo alle Regioni le competenze gestionali e funzionali della ricostruzione che sono ancora in capo allo Stato.

2 – Elaborare idee e proposte per il futuro coinvolgendo non solo le Comunità interessate per costituire un approfondito momento di riflessione sullo sviluppo del Mezzogiorno e del suo ruolo nel Paese. Nel contempo si vuole offrire un contributo in rapporto allo imp18egno per la ricostruzione delle altre aree del Paese (Abruzzo, Marche, Molise, Emilia) colpite di recente da sconvolgimenti sismici. In pratica, l’impegno tende ad offrire un contributo in occasione (certamente non auspicabile) di qualsiasi genere di disaster. E questo può avvenire migliorando i rapporti tra politica, comunità scientifica e associazioni di cittadini al fine di dare vita ad una programmazione seria ed efficiente. Nel nostro territorio un contributo importante può essere offerto dal MidA, che a Pertosa ha istituito il Museo del Suolo e l’Osservatorio sul dopo-sisma che hanno già prodotto importanti iniziative, in grado di contribuire a migliorare il disaster management.

Veramente un bell’articolo !!!