Di Giuseppe Geppino D’Amico

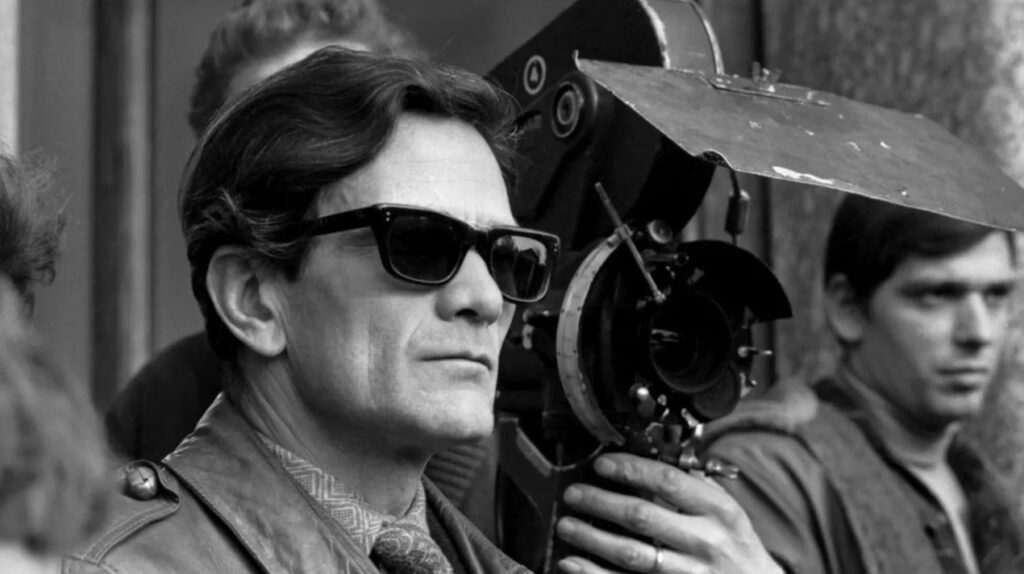

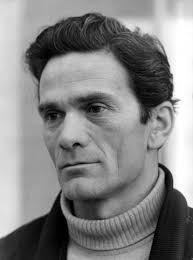

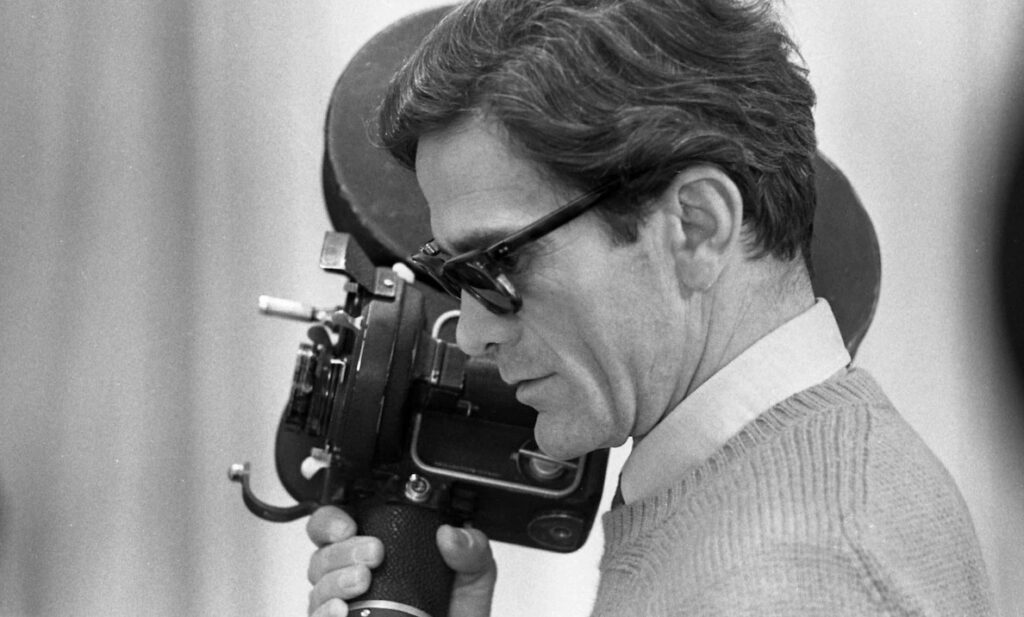

Cinquant’anni fa, il 2 novembre 1975, veniva rinvenuto all’Idroscalo di Ostia il corpo senza vita di Pier Paolo Pasolini. Era chiaro da subito che il poeta, regista e scrittore era stato ucciso. Dieci anni dopo, l’8 agosto 1985, moriva a Napoli, all’età di 96 anni, Alfredo De Marsico, originario di Sala Consilina, tra i più illustri esponenti del pensiero giuridico del Novecento italiano, definito da colleghi “Il mago della parola” e “Un principe del foro emulo di Demostene”. Entrambi hanno lasciato un segno profondo nelle rispettive professioni ed entrambi vengono ricordati in occasione dell’anniversario della loro scomparsa. Ma cosa può aver accomunato due figure così distanti per percorso e ideali?

Un incontro a Benevento nel 1972

Le loro strade si incrociarono nel 1972 a Benevento, in un’aula di tribunale: Pasolini come imputato e De Marsico come suo avvocato difensore. Il 2 settembre di quell’anno, nella città sannita, venne proiettato in prima nazionale il film “I racconti di Canterbury” – premiato con l’Orso d’oro al Festival di Berlino – diretto da Pasolini e tratto dall’opera del poeta inglese Geoffrey Chaucer. Era il secondo capitolo della celebre “Trilogia della vita” (Il Decameron, I racconti di Canterbury, Il fiore delle Mille e una notte). Pur vietato ai minori di 18 anni, il film suscitò scandalo per le molte scene forti e, nel giro di pochi giorni, piovvero denunce per oscenità. A Benevento furono imputati il produttore Aldo Grimaldi, il regista Pier Paolo Pasolini e il gestore della sala cinematografica Salvatore Iannelli, accusati di “spettacolo osceno”.

La difesa di De Marsico e l’intervento di Eduardo De Filippo

Nel saggio “Pasolini, una vita”, Nico Naldini ricorda che “De Marsico dichiarò alla Corte che, pur non essendogli piaciuto, il film doveva essere comunque difeso come opera d’arte”.

La svolta arrivò con l’apparizione di Eduardo De Filippo, chiamato a testimoniare: “In quel momento la causa era vinta”, scrive ancora Naldini.

Il 20 ottobre 1972, al termine del processo, il Tribunale di Benevento accolse le tesi della difesa e assolse gli imputati: “Il Tribunale, responsabilmente ed obiettivamente, ravvisa nel film il carattere dell’opera d’arte tale da soverchiare largamente le oscenità e le scurrilità strumentalmente contenutevi… Assolve gl’imputati perché il fatto non costituisce reato”.

Tra stima e polemica

Dopo il processo, nacque una polemica tra i due protagonisti. Pasolini scrisse sul Corriere della Sera alcune riflessioni sulla propria omosessualità, cui De Marsico non replicò pubblicamente, ma annotò nei suoi diari: “Il mio nome non è fatto nelle cronache se non accompagnato dalla notazione di ciò che, da anni, si ripete stucchevolmente… che ho più di 85 anni, che non sono ancora morto, e che mi batto con energia e lucidità – e che (dimenticavo) sono stato il collaboratore di Mussolini”. Riguardo a Pasolini, De Marsico scrisse: “Scrittore salace, ma libero e non legato ad alcun pregiudizio né compromesso. Lo preferisco come poeta; sommo come regista, quando non scivola nell’osceno, dalle cui conseguenze l’ho salvato tirandolo per i capelli”.

Due “eretici” a confronto

Il caso continua a far discutere per un interrogativo affascinante: perché Pier Paolo Pasolini, “eretico di sinistra”, scelse come difensore un “eretico di destra”, ex ministro fascista e deputato monarchico? Nel suo saggio “Il processo a Pasolini difeso dal fascista Alfredo De Marsico”, Andrea Apollonio riporta l’interpretazione dell’avvocato radicale Mauro Mellini, che così spiegò quell’incontro: “Alfredo De Marsico è stato uno dei più grandi avvocati italiani. Uno degli ultimi di quella scuola napoletana per la quale l’avvocato ‘principe del foro’ era una sorta di distillato dello spirito della città. Malgrado le sue vicende politiche, era soprattutto avvocato. Nel 1972 quell’essere ‘grande avvocato’ metteva in ombra ogni qualifica politica… E mi piace pensare che Pasolini lo abbia capito e lo abbia apprezzato”.

Un’eredità che resiste nel tempo

Mezzo secolo dopo, i film di Pasolini continuano a essere studiati e proiettati, mentre le arringhe di Alfredo De Marsico restano pagine di alta oratoria giuridica, testimonianza di una stagione in cui la libertà dell’arte e del pensiero si difendeva anche nei tribunali.