Di Giuseppe Geppino D’Amico

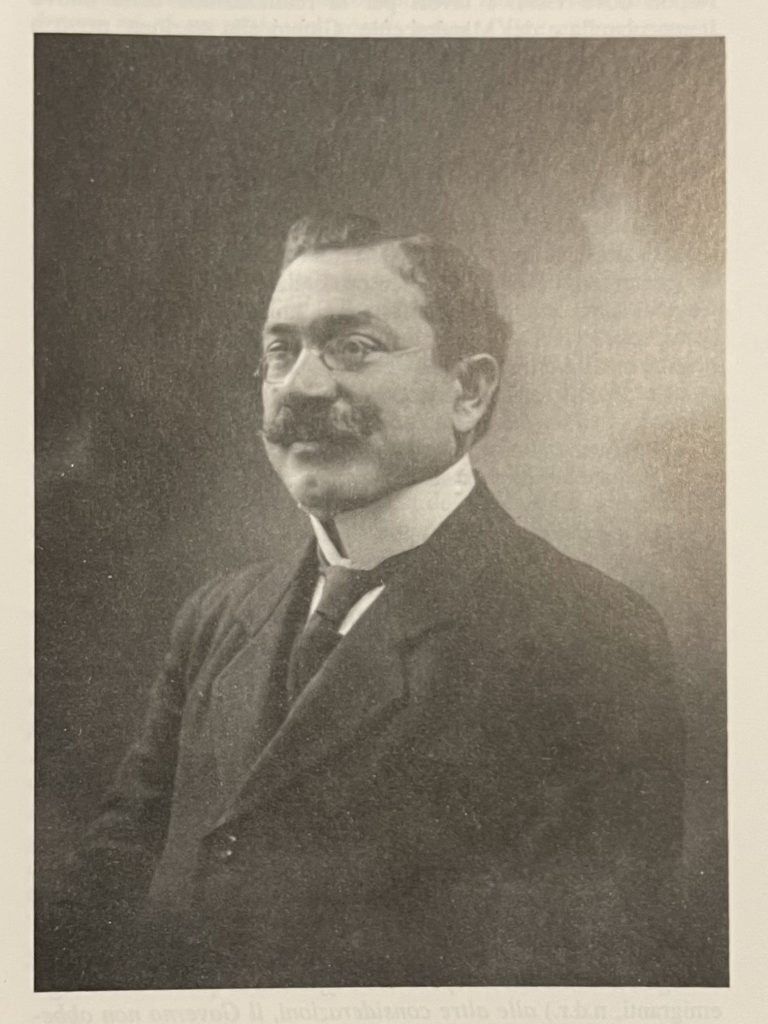

Nato a Padula il 21 settembre 1862, Giovanni Camera è stato avvocato e politico. Era figlio di Luigi, pasticciere, e di Adelaide Nappi, di agiata famiglia. Si laureò in giurisprudenza presso l’Università di Napoli nel 1886. Durante gli studi universitari conobbe Giovanni Bovio, docente di filosofia del diritto ed esponente della massoneria napoletana che lo avvicinò agli ideali repubblicani. Nel 1886 pubblicò a Napoli la sua tesi di laurea dal titolo “L’extraterritorialità degli agenti diplomatici”. Durante il periodo universitario con alcuni amici fondò e diresse una rivista, “La penna giovanile”, giornale letterario bimensile che ebbe breve vita. Il primo numero si apriva con un articolo dello stesso Camera, “L’istruzione nei borghi”, che deprecava il cattivo funzionamento della scuola di paese causato dalle cattive amministrazioni locali e auspicava la creazione di Circoli d’istruzione. Nello stesso numero c’era un articolo del suo amico salese, Giuseppe Apicella, che nel 1896, divenuto al pari di Camera un importante esponente della Massoneria, scriverà un libro contenente istruzioni e comportamenti massonici che, approvato dai vertici nazionali, avrà grande diffusione in tutta Italia. Nel 1889 Giovanni Camera venne eletto per la prima volta consigliere provinciale e poi presidente della Provincia di Salerno nel biennio 1905-1906. Da allora dominò la politica del Vallo di Diano per oltre 30 anni. Deputato al Parlamento del Regno d’Italia dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1923, fu Sottosegretario del Ministero delle Finanze nella XXI legislatura del Regno nel governo Giolitti II e nella XXII durante i governi Tittoni e Fortis I. Rivolse il suo impegno principalmente a favore della scolarizzazione della sua gente e del miglioramento delle condizioni di vita (come la realizzazione del tratto ferroviario Sicignano-Lagonegro), e si impegnò, purtroppo senza riuscirci, per l’elettrificazione della tratta.

Giovanni Camera

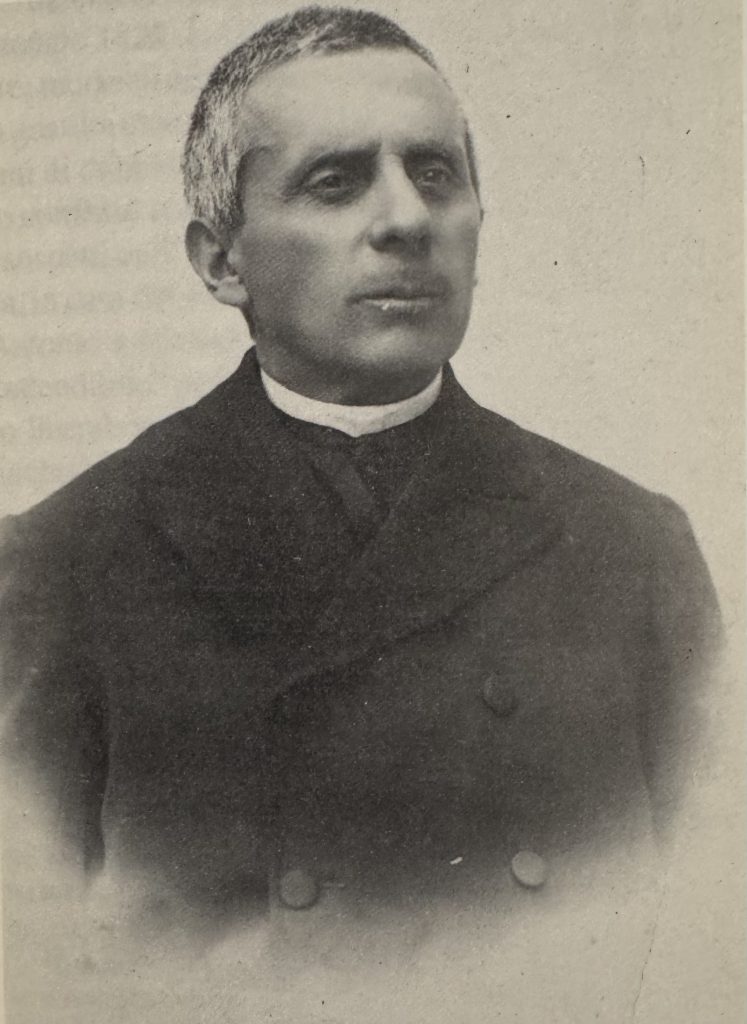

Don Arcangelo Rotunno

Fu promotore anche di numerose battaglie di più ampio respiro nazionale, come quella per estendere il suffragio anche alle donne o per una più equa applicazione delle leggi sull’emigrazione, al fine di rendere più decorose le condizioni di vita dei tanti immigrati italiani all’estero. Ma del suo impegno per l’emigrazione parlerò alla fine. Anche per favorire l’attività forense, si era trasferito da Padula Sala Consilina, sede del Circondario del Vallo di Diano. La sua base elettorale era la provincia di Salerno, dove rappresentava la corrente del liberalismo più vicina a Giovanni Giolitti. Nel primo dopoguerra si scontrò duramente con Giovanni Amendola. Dopo la Marcia su Roma cercò di aderire al fascismo, ma fu rifiutato dai dirigenti locali. Nel Vallo di Diano Giovanni Camera aderì alla loggia padulese dei “Forti Lucani”, fondata dal generale Bracco nel 1887 e nel 1891diede vita alla loggia denominata “Porta Pia” a Sala Consilina dove si era trasferito per meglio dedicarsi all’attività forense. Camera credeva nei principi massonici nei quali vedeva, proprio negli anni in cui ferveva la “questione sociale”, uno strumento di lotta comune contro tirannidi, soprusi e pregiudizi di ogni sorta. Nel 23 marzo 1889 fu affiliato Maestro Massone nella Loggia Alcinoe risorta di Napoli e nel 1891 fu Maestro venerabile della Loggia Porta Pia di Sala Consilina, dall’anno 1904 al 1907 ricoprì la carica di Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia con il Gran Maestro Ettore Ferrari. Nel 1908 prese parte alla scissione in seno al Supremo Consiglio del Rito scozzese antico e accettato, e nel 1917, con Enrico Presutti, tentò senza riuscirvi una fusione tra i due Supremi Consigli. Rientrato in seguito nel Grande Oriente d’Italia, fu membro nel 1924 della Loggia Alto Adige di Roma.

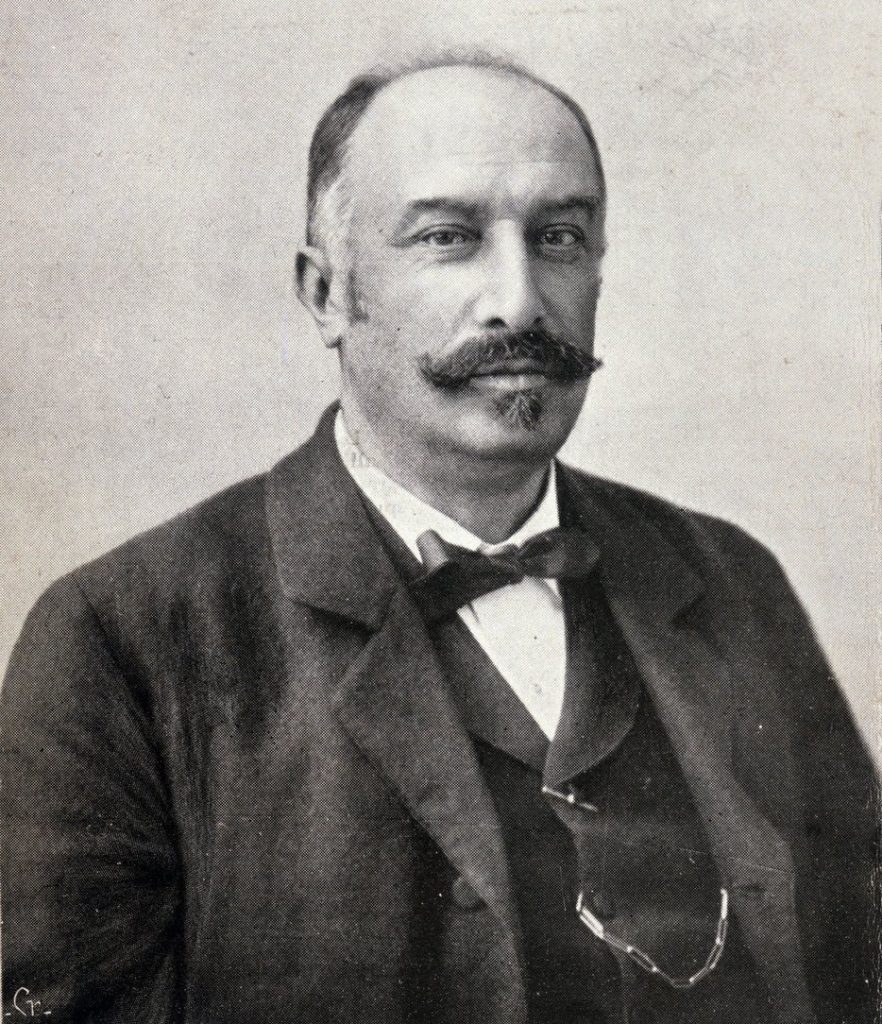

Giovanni Giolitti

Giovanni Camera

Per quanto riguarda l’attività massonica nel Vallo di Diano va ricordato che già a fine ‘800 si svolgevano convegno per discutere del divorzio. In particolare, vasta eco ebbe un discorso sul divorzio tenuto da lui tenuto il 14 marzo del 1891a Padula. Tra le sue iniziative vanno ancora ricordati il discorso di inaugurazione del tempio massonico di Sala Consilina il 14 ottobre 1893 e la commemorazione di Giordano Bruno tenuta a Sala Consilina da Giovanni Bovio il 2 settembre 1894. Politicamente Camera fu incline a un trasformismo di tipo clientelare, il che non deve affatto sorprendere, in quanto perfettamente in linea con l’esempio giolittiano di gestione amministrativa. Gravitò comunque sempre su posizioni sostanzialmente democratiche ma concluse poi la sua carriera da socialista. L’ultima vittoria la ottenne nelle elezioni del 1921; nel 1924 venne, però, pesantemente sconfitto dalla lista di coalizione demo-liberale in cui era confluito Giovanni Amendola, il suo più tenace avversario. Ritiratosi a vita privata, morì a Roma nel 1929. A Padula gli venne intitolata quando era ancora in vita la via principale di accesso al paese (ribattezzata via Italo Balbo durante il Fascismo dopo l morte del celebre aviatore). A Sala la sua visibilità nella toponomastica è stata maggiore e più duratura: una via della città e la scuola media portano ancora il suo nome. Recentemente è stato ritrovato un libello satirico, scritto in forma anonima, attribuito a don Arcangelo Rotunno, intitolato “Ultimo a comparire…”. Il pamphlet si presenta senza copertina e luogo di edizione ma reca nella pagina finale il nome dell’autore “Arcangelo Rotunno fu Giuseppe”, luogo e data “Padula, novembre 1913″. Il titolo è allusivo al vecchio detto “Ultimo a comparir fu Gambacorta”, epiteto scherzoso rivolto a un ritardatario cronico. L’autore fa capire che intende rispondere, seppure in ritardo, in modo satirico ad accuse e maldicenze rivoltegli da un “Onorevole” locale e dal suo “cerchio magico”. Evidente il riferimento all’on. Giovanni Camera che, come già anticipato rappresentò l’autentico “dominus” della politica nel Vallo di Diano. Nel libello il suo nome non viene mai nominato ma è evidente che quando si parla di “cerchio magico” il riferimento è dovuto alla vicinanza di Camera alla loggia massonica “Porta Pia” di Sala Consilina. Nei primi tempi della sua attività Camera intrattenne un buon rapporto col compaesano don Arcangelo, rispetto al quale aveva dieci anni di meno. Con il sacerdote aveva condiviso parte degli studi e della formazione presso lo storico ebolitano Giacinto Romano. Ma la iniziale distanza per fede e ideologia fu accresciuta da due questioni di vitale importanza per don Rotunno e sulle quali le sue aspettative erano contrastate o addirittura ignorate dall’on. Camera: in primis, le condizioni strutturali della Certosa di San Lorenzo, avviata verso la rovina a causa dell’abbandono in cui lo Stato la lasciava dopo che i restanti monaci furono espulsi nel 1866. La sua attività di parroco e archeologo, e le segnalazioni non premiarono i suoi sforzi, come da lui stesso dichiarato nel pamphlet: “L’onorevole dichiarò più volte che la Certosa non formò mai il caposaldo del suo programma. Infatti non voleva mai sbottonarsi in proposito; la teneva “in pectore” o non so dove, e bastava… Il tempo trascorreva; il cielo pioveva altrove manna e quaglie; sulla Certosa neppure un granellino né un uccello mosca…”. Nella sua autodifesa dalle accuse di presunti favori ricevuti dall’onorevole, come la nomina ad Ispettore ministeriale per i beni archeologici, don Arcangelo precisa che non fu Camera a proporne la carica al ministro, ma il senatore Giacomo Racioppi, che gli riconosceva, in due lettere del settembre 1903, meriti di storico e archeologo. Lo stesso Camera tentò di calmare lo sdegno di don Arcangelo facendogli conferire la Croce di Cavaliere che il sacerdote rifiutò come si legge in un suo scritto pubblicato dal nipote, Italo Gallo. Don Arcangelo così scriveva: “Mi s’era proposto per una onorificenza? Vero: e grazie mille! Ma madre natura bizzarra e specialista nelle sue costruzioni, non mi impastò dell’argilla onde si foggiano i collettori o scroccatori di suffragi. Libero cittadino. Mi sento cavaliere nell’anima e nel cuore; e mi basta. Mille grazie, amico!”. Don Arcangelo Rotunno mostrò ancora più sdegno quando il cenobio della Certosa divenne campo di concentramento per prigionieri di guerra e disertori, dal 1915. Camera, alle elezioni del 1924, venne sconfitto da Giovanni Amendola, appoggiato invece da don Arcangelo Rotunno. L’evento segnò il declino delle fortune politiche di Giovanni Camera che si spense a Roma il 9 febbraio 1929. Dall’unità d’Italia ad oggi sono stati numerosi i rappresentanti del Vallo di Diano nel Parlamento nazionale. Senza voler entrare nel merito del loro comportamento non si può fare a meno di osservare che, se è vero che molti non hanno certamente demeritato, è altrettanto vero che non sono mancati coloro i quali sono arrivati in Parlamento quasi per caso per cui possiamo tranquillamente considerarli alla stregua di meteore che hanno brillato (si fa per dire) lo spazio di una legislatura.

CONTINUA…