Di Giuseppe Geppino D’Amico

Sarà presentata nel pomeriggio di oggi a Polla (Chiesa di Cristo Re – ore 18:00) la prima puntata di “Polla, Linee di una storia a fumetti”, disegnata da Tommaso Del Bagno. Si intitolata “Una tela per il Marchese”. Il riferimento è alla tela conosciuta come “Pala Villano”, attualmente custodita nella Chiesa di Cristo Re dove è stata trasferita dopo un importante lavoro di restauro a seguito della chiusura al culto della Chiesa del Rosario, decisa dopo il sisma del 23 novembre 1980. Si tratta di una tela non firmata che 25 anni fa è stata attribuita al pittore siciliano Michele Ragolia,

già presente a Polla per avere realizzato nel 1666 un’autentica “pinacoteca sospesa” composta da dalle 40 tele del soffitto del Santuario Francescano di Sant’Antonio. A differenza della Pala Villano le tele della quadreria recano la firma dell’artista, “Michael Ragolia siculus pingebat”, ben visibile a occhio nudo. Non si conoscono i motivi che indussero il Ragolia a non firmare la Pala Villano ma riteniamo importante ripercorrere le vicende di un’opera che dal punto di vista storico è il più importante dipinto oggi esistente a Polla. Sulla Pala Villano scrissi un articolo pubblicato il 9 febbraio 1999 nelle pagine salernitane de IL MATTINO. Di seguito i punti salienti dell’articolo:

La tela rappresenta il marchese della Polla, Giovanni Villano con l’abito dei Teatini mentre riceve da San Gaetano Thiene un libro. In alto a destra è ben visibile uno splendido scorcio di Polla. Colpito da una profonda crisi esistenziale provocata dalla morte della giovane moglie Emilia Cardona all’indomani del matrimonio, Giovanni nel 1625 aveva lasciato il feudo al fratello minore per abbracciare la vita monastica. Si ritirò a Napoli nel convento di San Paolo Maggiore dove morì dodici anni dopo. Finora si riteneva che la tela fosse databile 1627. Invece, il discorso sulla data e sull’autore è stato riaperto per merito di Alfonsina Medici che ha rinvenuto e fotografato nella Chiesa di San Paolo Maggiore, chiusa nell’immediato dopoguerra, una tela pressoché identica con l’unica variante del paesaggio che nella tela napoletana rappresenta il pronao di un antico tempio. Nel corso di un convegno a Polla ne parla con lo storico dell’arte Carmine Tavarone il quale studia attentamente le due tele sulla scorta di una ricostruzione storica dell’attività del Ragolia. Prima di venire a Polla il pittore siciliano aveva operato in varie chiese di Napoli e del vicereame dove aveva fatto parte della schiera dei caravaggeschi di Massimo Stanzione. Con lui Ragolia aveva lavorato nella Chiesa di San Diego l’Ospedaletto “rubando” (perché no!) alcune idee sfruttate poi nel Vallo di Diano. Attribuita a Massimo Stanzione la tela napoletana che fu dipinta nel 1643, Carmine Tavarone, precisato che per una attribuzione sicura occorrono altri studi, afferma che la tela pollese è certamente successiva. Resta da stabilire il nome dell’autore che potrebbe essere Michele Ragolia per una serie di considerazioni esposte dallo stesso Tavarone nel coso della sua interessante relazione. La tela potrebbe essere stata commissionata dal fratello di Giovanni Villano, Francesco Antonio, probabilmente per sciogliere un voto dopo la peste del 1657. Sull’argomento abbiamo chiesto il parere della Direttrice della Certosa di Padula, Vega de Martini, la quale esaminati i due dipinti ha confermato che lo stile di Ragolia non si discosta molto dalla Pala Villano. “Quella di Tavarone – ha poi affermato – è una ipotesi attendibile. Personalmente mi fido molto di lui avendone sempre apprezzato il rigore con il quale lavora e ho avuto modo di verificare che quando afferma una cosa lo fa perché è convinto. Certo, per essere certi della paternità della tela occorrono altri studi ma questo non è un problema”.

Proprietari del castello che in precedenza era appartenuto ai Sanseverino, i marchesi Villano ressero le sorti di Polla per quattro generazioni, dal 1553 al 1668. Ebbero un ruolo molto importante non soltanto dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista religioso. A Giovanni Villani (senior), marchese di Polla, va riconosciuto il merito di avere ricostruito il paese a tempo di record dopo il terremoto del 1561; Oltre al marchese Giovanni (Junior) a scegliere la via del convento furono anche la prozia paterna, Suor Dorotea, e la zia Beatrice che prese il nome di Suor Maria. Rimasta a soli tre anni orfana della madre, la nobildonna Porzia di Costanzo, Beatrice fu allevata da una terziaria francescana; alla vita del Chiostro fu indirizzata da Sant’Andrea Avellino, già confessore della madre, ed entrò come educanda, assieme alla sorella maggiore, nel monastero che la zia paterna, Suor Dorotea, aveva aperto a Capua. Quando Suor Dorotea si trasferì a Napoli, Beatrice la seguì anche perché, durante la festa dell’Assunzione del 1597, la Vergine SS. le avrebbe ingiunto in una apparizione di consacrarsi al Signore.

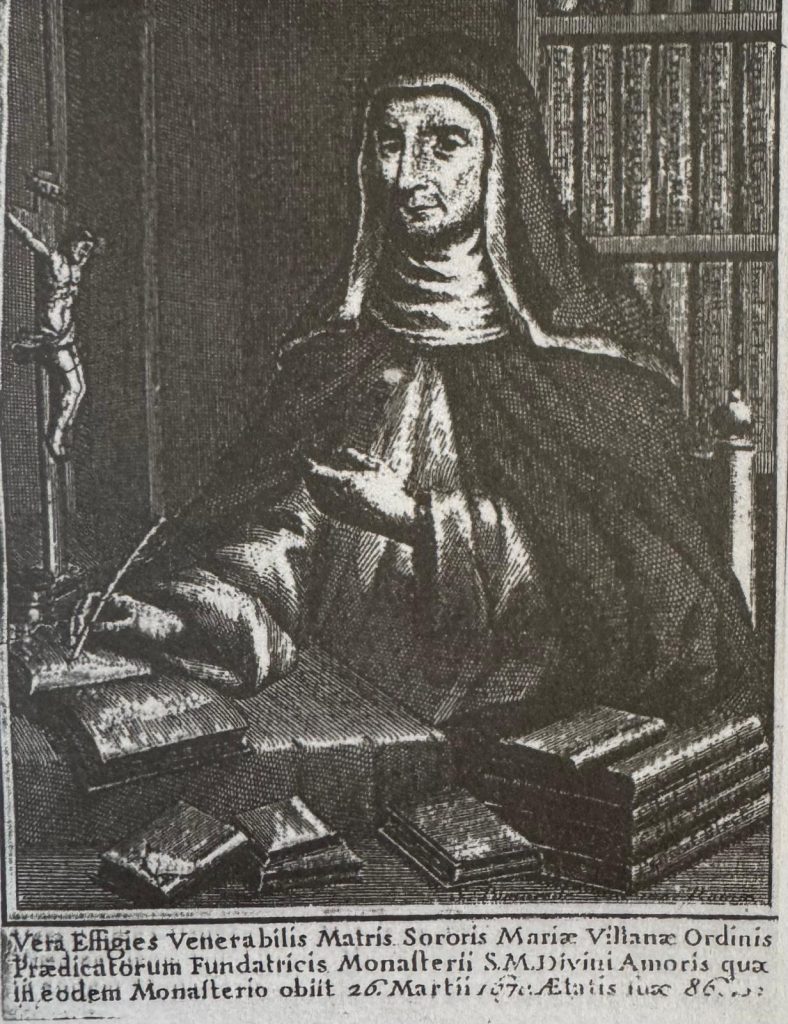

Nel 1598 entrò tra le Domenicane del monastero di San Giovanni. Successivamente, nel 1637, insieme ad altre venti suore, utilizzando il palazzo di famiglia in via San Biagio dei Librai, diede vita ad un nuovo monastero, quello del Divino Amore, di recente riconvertito in un centro di recupero. Morì a Napoli il 26 marzo del 1670. Il processo super virtutibus, aperto subito dopo la morte, si protrasse dal 1671 al 1679; fu continuato dal 1680 al 1689, ripreso nel gennaio 1694 e nel dicembre del 1746. In quest’ultimo anno era cardinale di Napoli Giuseppe Spinelli (1734/ 1754) il quale aprì dodici processi di beatificazione tra cui quelli di Suor Maria e di Suor Orsola Benincasa. Con il riconoscimento della eroicità delle virtù, la matris sororis Maria Villano fu proclamata prima serva di Dio e, successivamente Venerabile. Nella scheda pubblicata dalla Biblioteca Sanctorum lo storico Domenico Ambrasi scrive: “La Villani è una mistica della scuola domenicana, la cui personalità rimane tuttora sconosciuta. Gli scritti ascetico-mistici, inediti, furono esaminati dal domenicano Domenico Gravina, teologo contemporaneo tra i più dotti, e, circa un secolo dopo, dal conventuale Bonaventura Ferreri… Sarebbe stata insignita, inoltre, di doni soprannaturali, come estasi, apparizioni, profezie e l’anello dello sposalizio mistico. In alcune solennità dell’anno era fatta partecipe della Passione del Signore, ed ebbe trafitto due volte il costato, come constatarono il confessore ed altri religiosi.

Fu, perciò, inclusa dal gesuita Antonio Maria Bonucci tra i grandi santi stigmatizzati”. Benedetto Croce, invece, si sofferma anche sul grosso travaglio interiore vissuto da Suor Maria nel primo decennio del ‘600 e dopo avere ricordato che aveva lasciato tantissimi scritti conclude: “Dove siano andati a finire questi manoscritti, o se siano stati distrutti, non saprei dire; ma, dal saggio che se ne ha, è da lamentare che l’autobiografia non sia stata finora ritrovata e letta”. Dagli scritti di Romeo De Maio emerge una notizia sull’attività di Suor Maria Villani: era molto brava nel confezionare coronelle e scapolari; soprattutto confezionava “Agnus Dei”, medaglioni ovali di cera bianca con immagini ed iscrizioni che erano dei talismani ammessi dalla Chiesa.