di Rocco Stella

Domenica scorsa 12 marzo presso l’Audìtorium “Massimo Troisi” di Casalbuono (SA) è stata rappresentata “Storia TragiComica dei Caetani” da parte della compagnia amatoriale di Sasso di Castalda (PZ) “Enza Corleto”: primo appuntamento della rassegna teatrale: “Primavera 2023”. Il pubblico numeroso è stato molto attento e sembra aver apprezzato notevolmente la piece teatrale dimostrando un grande interesse e una grande empatia. La performance degli attori è stata di altissimo livello sotto l’attenta regia di Gianmarco Pepe. Meravigliosi i costumi realizzati dalla sarta Angela Doti, anche molto significativi e simbolici.

La “Storia TragiComica dei Caetani” è uno spettacolo teatrale incentrato sulle vicissitudini della Famiglia Caetani, una delle più antiche famiglie nobili dell’Italia. Il ramo terzogenito di questa famiglia Gaetani dell’Aquila D’ Aragona si è stabilito a Sasso di Castalda nell’ ‘800. L’idea di rappresentare a teatro questa particolare storia è nata circa 2 anni fa pensando al 700mo Anniversario della morte di Dante del 2021 e al fatto che Sasso di Castalda è un Paese Dantesco grazie alla presenza di questa famiglia. Il Conte Gabriele Gaetani D’Aragona morto solo qualche anno fa (1922-2018) è infatti un parente lontano di quel famoso papa Bonifacio VIII che regnò dal 1294 al 1303 e che ha conosciuto e mandato in esilio Dante.

Senza quest’esilio probabilmente la Divina Commedia non sarebbe mai nata. Avendo come spunto “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone nella piece teatrale si è cercato di mettere insieme in maniera originale la famosa controversia tra Celestino V (nato Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone e Bonifacio VIII (al secolo Benedetto Caetani) del 1294 al tempo di Dante, con alcuni elementi biografici del Conte Gaetani e con scene tipiche di un piccolo Borgo che potrebbe essere Sasso o altri 100 comuni della Basilicata di qualche tempo fa. Il Conte Gaetani nel nuovo testo riscritto diventa una sorta di alter ego e quasi di rappresentante del suo antico parente papa. Le azioni percorrono per così dire il tempo e lo spazio; ma i temi trattati risultano sempre di grande attualità, come per esempio quello sul potere che è sempre atemporale ed eterno. Si parte dal presente per arrivare poi al medioevo al tempo di Dante (evocato più volte) per poi fare un salto finale fino ai nostri giorni.

Il testo in generale si contraddistingue non solo per così dire per la “seriosita” degli argomenti trattati, ma cerca di tradurre in qualche modo anche la “vis comica” naturale e le battute volontarie e involontarie del conte. Nei dialoghi serrati con diversi registri stilistici, sono contenute tante verità sostenute anche da importanti effetti comici. Come si può evincere in sommi capi dalla locandina il colore rosso cardinalizio rappresenta la classe del potere dei privilegiati, del potere e dei ricchi, con la sua lingua aulica e retorica a cui si contrappone il popolo, (i contadini, tutti i senza diritti) che deve tutto subire, ben rappresentato dall’asino nero che si esprime con una lingua realistica e pratica e anche in dialetto. Il contrasto è ben evidente. Il conte volutamente alterna un parlare colto alto, prosodico a cui alterna un parlare popolare e gnomico da saggio con l’uso dei proverbi in dialetto.

Il dramma presenta un incipit brechtiano ed epico grazie alla cantilena in dialetto (la stessa, quasi una canzoncina) che un bambino saltellando e giocando (interpretato magnificamente da Luciano Petrone) ripete in una piazza di un paese

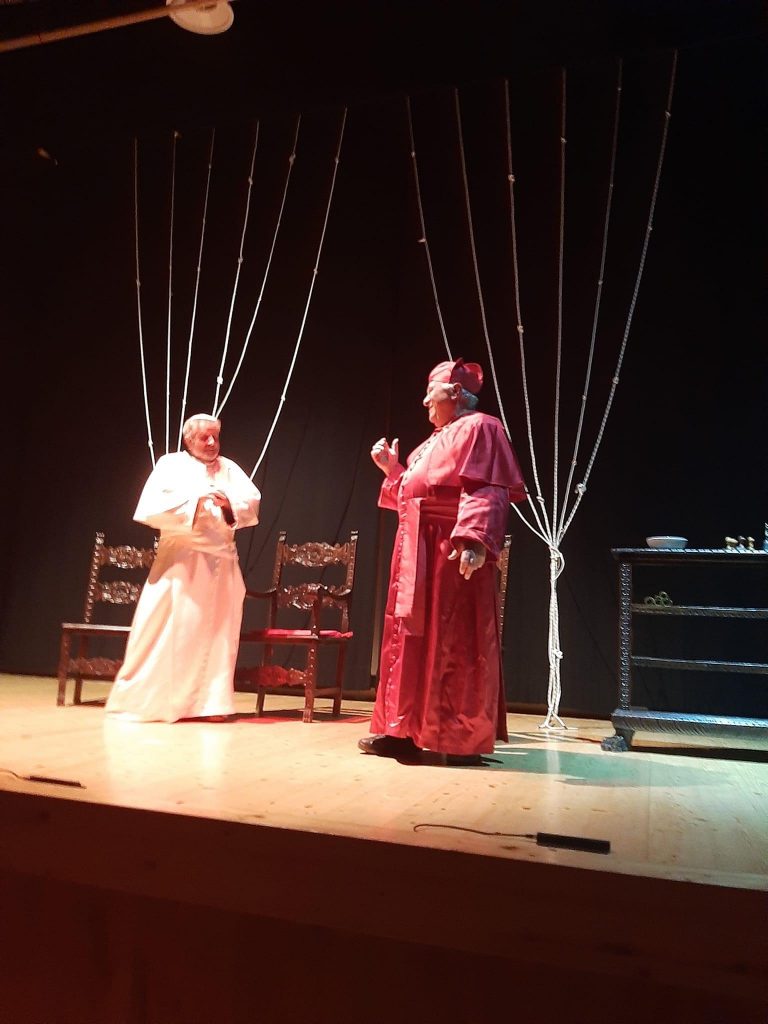

Il monologo-confessione sull’asino in dialetto ha un grande afflato sentimentale e costituisce un ricordo infantile quasi decontestualizzato che d’altra parte sottolinea anche con nostalgia, la condizione dei contadini dei nostri paesi di non tanto tempo fa. L’umile saio francescano di Celestino V, di color marrone scuro come la terra sta a simboleggiare la chiesa povera e impegnata nelle opere di carità, sulle orme di San Francesco, e vicina agli ultimi e ai diseredati a cui si contrappone il clero ricco e sfacciato rappresentato magnificamente dalla figura del Cardinale Benedetto Caetani.

Il diverso modo di intendere il messaggio evangelico è ancora attuale. Notevole è stata la prova di recitazione da parte degli attori che non solo hanno una grande presenza scenica, ma anche hanno dato prova di conoscere i vari registri recitativi. Molto calzante e’ stata la parte interpretate da Paolo Curcio (Il contadino Cerbicca) ma anche quella interpretata da Francesco Scelzo nella parte di papa Celestino (che sarà costretto a dimettersi) con il suo tono dimesso, essenziale, a tratti ironico e il suo volto spirituale e quasi mistico. Superba è stata l’interpretazione di Antonio Monaco (con autentico physique du role) nei ruoli del Conte Gaetani e poi in quello del Cardinale Benedetto Gaetani e quindi di papa Bonifacio VIII.

È passato con grande maestria da un tono ironico, canzonatorio e autoironico (il conte) ad uno magniloquente, elogiativo, beffardo-sardonico, autocompiacente (Benedetto Gaetani) ad uno poi prepotente, prevaricatore, sarcastico, sprezzante, minaccioso (Bonifacio VIII) e quindi compassionevole e autossolutorio (alla fine dopo aver subito il famoso attacco dello schiaffo di Anagni). L’interpretazione di Mariantonietta Cauteruccio nella parte della giovane contadina Concetta è stata dimessa e umile come ben s’addice alla parte e ad una donna anonima del Medioevo. Elegiaca e melanconica invece è stata l’interpretazione di Viviana Vietri nel molologo finale della contessa che è immaginata già morta che parla con nostalgia e amore del conte.

La musica svolge un ruolo molto importante: sia l’accenno di quella jazz (it don’t mean a thing di Duke Ellington) per sottolineare l’immersione del Conte nel mondo americano; sia quella gregoriana di Santa Ildegarda di Bingen per porre in evidenza i momenti religiosi più salienti; sia quella del duo napoletano Nu Genea con il brano “Vesuvio” per sottolineare il “casino napoletano” dopo l’elezione a papa di Celestino V; sia il brano “we will rise again” di Dan Romer in occasione del decadimento da papa di Celestino; sia quella finale dei Verdena con il brano “chaise longue” per sottolineare l’arrivo un po’ surreale in America dei 2 contadini. Molto interessante e direi geniale è stata la scelta delle 12 corde con nodi della semplicissima scenografia, completamente antinaturalistica. Scelta operata con genialità da parte del regista G. Pepe.

Ricordano l’arte minimalista-concettuale e l’arte povera di Jannis Kounellis e Pino Pascali. Le corde fanno pensare a tanti significati e comportano tante possibili significazioni. È chiaro che c’è un implicito riferimento alla corda che cinge il saio francescano e alla povertà francescana. Le corde potrebbero far pensare vagamente al telaio dove Concetta lavora come tessitora. Fungono poi da corde delle campane che annunciano l’elezione del papa. Costituiscono i muri con finestre che separano il palazzo di Napoli dove si trova Celestino V, dopo l’insediamento papale, dal rumore della strada. Fanno pensare inoltre al suntuoso palazzo di Anagni con maestose finestre. Le 12 corde, raggruppate in gruppi di 4, fanno pensare anche ai 3 balconi principali del palazzo del Conte a Sasso, a chi naturalmente lo conosce.

12 poi è un multiplo di 3 ed è quindi un numero importante nella simbologia cristiana. Dietro le nude corde nel dramma sono immaginate le tende da dove l’angelo (Bonifacio VIII) invita papa Celestino a dimettersi. Le 12 corde fanno pensare immediatamente ai 12 apostoli e anche alle corde della barda dell’asino o alle corde a cui viene legato l’asino. Le corde coi loro nodi potrebbero far pensare metaforicamente ai nodi della vita che vanno sciolti. Le corde discendono dall’alto della scena e possono anche far pensare alla discendenza dei Caetani che parte da lontano per arrivare fino al Conte. E via discorrendo.

Questa tragicommedia imperniata su un personaggio locale quale è appunto il Conte D’Aragona è la dimostrazione che i nostri comuni del Sud possono interessare non solo per le loro piccole storie storie locali e un po’ anonime, ma anche per le loro grandi storie. E spesso, come in questo caso, le piccole storie anonime dei nostri comuni si possono innestare nella grande storia ufficiale dell’ Italia e del mondo.