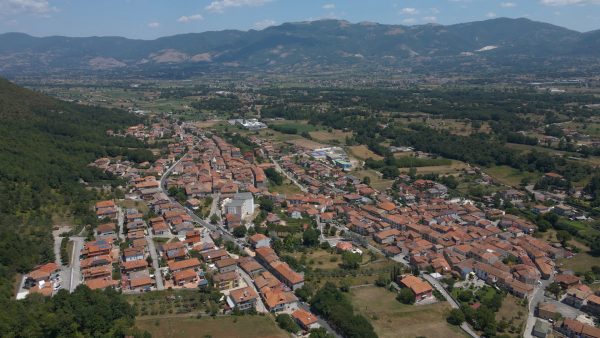

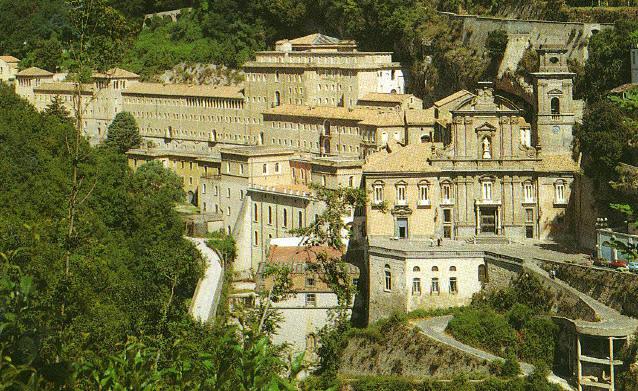

Nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della Carta di Fondazione dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, il complesso monastico ha ospitato una tre giorni di studio sul tema “La SS. Trinità della Cava nella Chiesa dei secoli XI-XIII”. Il convegno, inserito nel programma culturale “Mille e ancora Mille. La carta di fondazione 1025–2025”, ideato dalla professoressa Barbara Visentin dell’Università degli Studi della Basilicata, rappresenta uno dei momenti più significativi di riflessione storica e spirituale dedicati al millenario della Badia cavense.

E’ stato organizzato congiuntamente dall’Abbazia Benedettina e dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno, con il coordinamento scientifico del professore Claudio Azzara. Barbara Visentin è molto nota anche nel Vallo di Diano in quanto, oltre ad avere partecipato a numerosi convegni, ha pubblicato importanti studi sul nostro territorio. In particolare, nel 2016 ha pubblicato per l’Associazione Culturale “Luigi Pica” di Sant’Arsenio il volume “Dipendenze Cavensi nel Vallo di Diano e Dintorni” (Laveglia&Carlone), presenti nei comuni di Auletta, Padula, Pertosa, Polla, Sant’Arsenio e Teggiano; inoltre, nel settembre dello scorso anno ha partecipato al convegno del Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano “Pietro Laveglia” sul tema “Il Vallo di Diano dalla Preistoria all’Età Contemporanea” con una relazione dal titolo “Sulle strade dei monaci: il vallum Diani e la Congregazione cavense (secc. XI – XII)”, inserita nel volume degli atti che sarà presentato a Sala Consilina il prossimo 8 novembre. Al convegno di Cava ha relazionato su“Forme di gestione del territorio: il ‘sistema’ monastico della SS. Trinità della Cava (secc. XI-XII). Per gentile concessione dell’Autrice pubblichiamo un abstract della relazione”.

Il “sistema” monastico della SS. Trinità della Cava (secc. XI-XII) – Di Barbara Visentin

La piccola comunità raccoltasi intorno ad Alferio appare come una delle tante esperienze monastiche che caratterizzano il contesto religioso del Mezzogiorno medievale, ma il legame con la corte principesca di Salerno, il riferimento a Cluny, il particolare contesto religioso e politico in cui la nuova fondazione s’inserisce, la collocano nel vivo delle trasformazioni che la società del tempo affronta. A tale complessità Cava si mostra capace di far fronte, meglio di altre esperienze coeve più o meno significative, viene allora naturale chiedersi che cosa renda l’esperienza cavense diversa da quella di altri grandi monasteri meridionali e se l’estensione cospicua del patrimonio e i legami con i poteri ecclesiastici e politici del Mezzogiorno siano elementi sufficienti a garantirne il successo. Il calcolo politico, le condizioni in cui versano la vita religiosa e le istituzioni ecclesiastiche di base, la necessità di garantire la regolare officiatura delle chiese e di rivitalizzare le piccole comunità monastiche locali sono alcuni degli elementi che favoriscono l’irradiazione del ‘sistema’ cavense, unitamente all’azione riformatrice condotta da vescovi e pontefici, al modello di profonda spiritualità offerto dagli abati della SS. Trinità e alla forza delle orazioni, di cui quella sancta societas si fa presto promotrice.

Tra la seconda metà dell’XI e il XII secolo Cava incamera un territorio vastissimo, all’interno del quale la rete delle dipendenze raggiunge tutte le regioni dell’Italia meridionale e determina l’ossatura di un organismo monastico originale, caratterizzato da forme di comunicazione che, nell’uniformità generale data dal rapporto tra abate e priori, paiono comunque operare uno sforzo di adeguamento alle necessità che i diversi ambiti territoriali presentano, tenendo conto della varietà socio-politica delle aree che assorbono. Il diploma del 1025 è, a tale riguardo, un punto fermo indiscutibile, la charta dei principi salernitani Guamario III e Guiamario IV segna la nascita del patrimonio monastico cavense, assegnando ad Alferio un ampio territorio ricadente nella valle Metelliana e gravitante attorno alla grotta Arsicia. Si apre ufficialmente l’esperienza cavense, destinata a divenire una realtà monastica di grande importanza nel panorama del Mezzogiorno medievale, svincolata dallo statuto di monastero privato e intenta ad assicurarsi la libertà dal potere laico. Quattro sono i momenti essenziali che si riconoscono nell’espansione del cenobio cavense e nella sua conseguente organizzazione della rete di pertinenze che entrano nell’orbita monastica. Il primo abbraccia gli anni tra il 1025 e il 1078, le donazioni di questo periodo risentono, da un lato, della familiarità che lega Gregorio VII all’abate Leone, dall’altro, mostrano la benevolenza che lo stesso Gregorio nutre nei confronti di Gisulfo II e il rapporto che questi intrattiene con Leone, lasciando intendere che il legame privilegiato instaurato dai principi salernitani con il fondatore della comunità monastica si mantenga vivo anche tra i loro eredi.

Non appare allora casuale che, tra il 1053 e il 1073, Cava incameri beni e chiese che si concentrano per più di 2/3 nel Cilento, dove i principi salernitani possiedono un nucleo fondiario importante, che si estende dal Monte Stella fino a Punta Licosa, nei pressi dell’attuale centro di Castellabate. Nell’area cilentana non solo abbondano le terre del palatium ma numerose sono anche le consorterie di Atranenses, che hanno costruito chiese a ridosso delle quali concentrano i propri interessi e investimenti fondiari. Emblematiche sono le cappelle di San Nicola di Serramediana e di Santa Maria de Gulia, edificate probabilmente da Guiamario IV, così come quella di San Giovanni di Tresino, frutto della pietà dell’atranense Ligorio, tutte transitate, interamente o in parte, nella Congregazione di Cava durante i primi cinquant’anni di vita del monastero. Nei territori acquisiti Cava si sostituisce, quale referente spirituale ed economico, al vescovo di Capaccio, andando a costituire il primo nucleo di quella che, di lì a breve, sarebbe diventata a tutti gli effetti una signoria monastica territoriale, munita di uno spazio fortificato: il castrum Sancti Angeli. Nel 1079, all’indomani della conquista normanna di Salerno, s’inaugura l’abbaziato di Pietro e la seconda fase dell’espansione cavense (1079-1124), la più fortunata, nel corso della quale gli interessi dei monaci non tardano a sposarsi con quelli della nuova aristocrazia normanna, legata direttamente alla famiglia degli Altavilla. I territori del Cilento, insieme a quelli della Lucania, appaiono ancora gli spazi privilegiati della penetrazione e, con essi, le aree urbane all’interno delle mura salernitane. È in questa fase che inaugurano il loro cammino di assorbimento nel patrimonio cavense le importanti fondazioni principesche di San Massimo e di Santa Maria de Domno, alle quali si uniscono le chiese di Sant’Andrea de lavina, di Santa Trofimena e il monastero di Sant’Andrea super porta Radeprandi, nel cuore del vicus Amalphitanorum. Tra il 1124 e il 1171, con l’abbaziato di Simeone, la SS. Trinità entra nella terza fase della sua irradiazione patrimoniale. La curva delle acquisizioni si mantiene alta e Cava guadagna, ancora una volta nel Cilento, la ricca chiesa di San Nicola di Capaccio, specchio dei rapporti che l’abbazia intrattiene con i poteri territoriali locali.

L’ultimo periodo della grande espansione cavense si attesta tra il 1172 e il 1194, l’abate è divenuto protagonista della società del potere, capace di conciliare le esigenze spirituali con quelle del mondo, ma le acquisizioni vanno progressivamente rallentando, fino ad arrestarsi quasi completamente nel corso del XIII secolo, per lasciare il posto a un’attività di consolidamento e difesa delle proprietà monastiche. I tempi stanno cambiando e la rapidità di affermazione del ‘sistema Cava’ subisce una battuta d’arresto, dettata forse dalla particolarità che, ancora una volta, caratterizza il Mezzogiorno medievale. L’ingresso del Regno di Sicilia nell’orbita sveva suscita una sorta di ‘corto circuito’ nel funzionamento del ‘sistema’ cavense. L’abbazia non sembra più capace di tessere le fila dei nuovi rapporti, di ridisegnare la propria strategia di affermazione, come aveva dato prova di saper fare dinanzi al tramonto del Principato salernitano e all’avvento della conquista normanna. L’estrema dilatazione degli ambiti territoriali trova l’abbazia impreparata e la potente forza di attrazione patrimoniale che Cava aveva esercitato nelle fasi di affermazione dei nuovi rapporti istituzionali, ora non ha più ragione di esistere. La costruzione di questo complesso edificio patrimoniale appare, nel suo realizzarsi, quasi un ininterrotto lavoro di sperimentazione, le forme della comunicazione tra ‘centro’ e ‘periferia’ si vanno progressivamente differenziando e il ‘sistema’ cavense rivela la capacità di questi uomini di «amare con vigore le cose del cielo e di preoccuparsi in modo ammirevole di quelle della terra».