di Giuseppe D’Amico

Ad individuare il Battistero come Marcellianum, ridandogli la giusta collocazione storica e archeologica, fu Vittorio Bracco che per primo lo identificò. La più antica testimonianza documentaria risale al VI secolo in una lettera di Cassiodoro. Poi più nulla fino al saggio del 1958 dello stesso Bracco.

L’edificio è diviso da muri intermedi in tre ambienti: una cappella, la vasca fiancheggiata da due brevi ambulacri, ed infine un terzo ambiente, occupato tutto dall’acqua. Ad eccezione di esperti e di appassionati d’arte, di architettura e di storia, pochi ne conoscono l’importanza e quelli che ne ignorano la storia lo identificano come “il posto delle trote”.

Battistero di San Giovanni in Fonte

Anticamente faceva parte del borgo di Marcellianum, che a sua volta dipendeva dalla Civita di Cosilinum (oggi Padula e non Sala Consilina come si potrebbe credere) nella regione della Lucania e dei Bruzii. L’unicum del monumento è dato dalla vasca battesimale che, invece di essere riempita artificialmente come di solito avveniva negli altri edifici, riceveva l’acqua in maniera del tutto naturale in quanto realizzata su una sorgente: questo rende il San Giovanni di Marcellianum unico nel mondo della cristianità. Il fatto, già singolare, diveniva miracoloso quando ogni anno puntualmente, durante la notte di Pasqua, riservata ai battesimi, la sorgente si gonfiava e l’acqua riempiva la vasca. Il prodigio richiamava gruppi di fedeli sempre più numerosi, desiderosi di assistere al miracolo delle acque. Proprio il prodigio ne faceva un luogo santo, meta di pellegrini in cerca di segni.

Particolare attenzione al battistero ha prestato anche mons. Bruno Schettino (prematuramente scomparso nel 2012) non solo nei dieci anni in cui è stato vescovo di Teggiano-Policastro ma anche quando è stato Arcivescovo di Capua. Il prelato ha sempre considerato San Giovanni in Fonte “il nostro Giordano”, il cuore della diocesi perché “da quelle acque battesimali è nata la nostra fede ed è lì che ha preso corpo l’entusiasmo dei primi cristiani di questo territorio. Recarsi lì, pensare, pregare, significa riscoprire le motivazioni profonde del nostro essere cristiani radicati sul territorio”.

Nel 2003 mons. Schettino ha dedicato al battistero e ad altri due monumenti di Padula (il santuario rupestre di San Michele alle Grottelle, anche questo poco noto ma restaurato recentemente, e la Certosa di San Lorenzo) alcune poesie, inserite in un elegante volume dal significativo titolo “L’acqua, la pietra, la regola” (Edizioni Gente di Fotografia), corredato dalle splendide fotografie, rigorosamente in bianco e nero, scattate da Luigi Spina.

Le notizie arrivate fino a noi attraverso gli scritti di Cassiodoro non rispondono ad alcuni interrogativi e, principalmente, alle motivazioni che indussero a creare una diocesi in un luogo lontano dai grossi centri e, quindi, a bassa densità abitativa. Questi interrogativi sono stati riproposti da Alfonsina Medici in un volume dal titolo “Le acque sacre di San Giovanni in Fonte”. In particolare, l’autrice ipotizza che “proprio la presenza dell’acqua sia alla base della scelta del luogo. Altro fattore determinante fu che in quel luogo esisteva già un culto pagano sviluppatosi intorno alla sorgente, dedicato alla ninfa Leucotea (la dea bianca), alla quale la popolazione lucana aveva innalzato un tempietto votivo.

Battistero di San Giovanni in Fonte, Padula. Foto di Filomena Vitale.

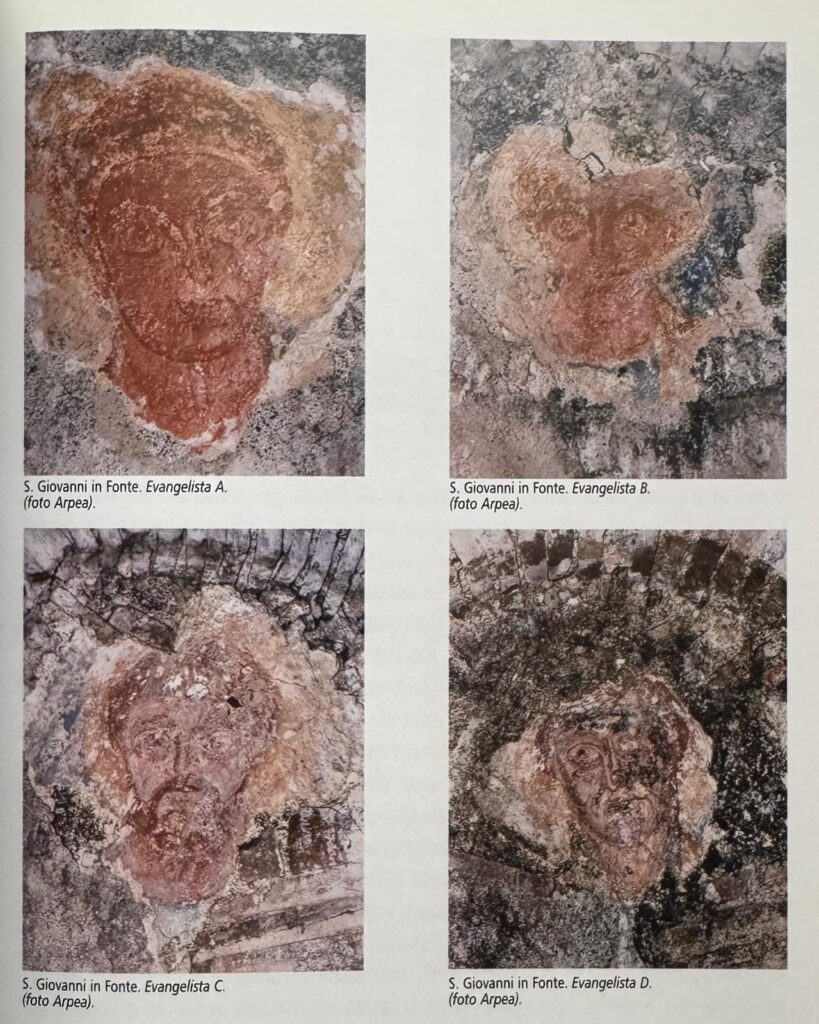

Impiantare l’edificio sacro su quello pagano equivaleva, da parte della chiesa, non solo a neutralizzare residue resistenze della vecchia religione, ma anche a rendere visibile il trionfo del cristianesimo in un clima di evoluzione più che di rottura”. Oggi il battistero si segnala all’attenzione degli appassionati d’arte per i resti di alcuni importanti affreschi che riguardano i volti dei quattro Evangelisti che, però, sono stati staccati dalle pareti e trasferiti in Certosa. Alfonsina Medici li cataloga per età: due sembrano appartenere ad individui giovani con grandi occhi rotondi e dilatati mentre gli altri due presentano volti più adulti e presentano caratteri diversi. Il tutto lascia pensare che i quattro evangelisti siano stati dipinti da due artisti diversi, uno più conformista, vicino alla classica produzione catacombale; l’altro più aperto ad una produzione di tipo naturalistico.

La storica dell’arte Letizia Gaeta considera gli affreschi epigoni della tarda romanità e, al tempo stesso, prototipi dei modelli cristiani che si affermeranno più avanti. Non meno importante è l’opinione di Maria Rosaria Marchionibus espressa nel corso del convegno “Habeat et Lucania Jordanem suum”, organizzato anni fa dal Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano “Pietro Laveglia e inserito negli Atti pubblicati dalla Casa Editrice Laveglia&Carlone).

Analizzando quel poco che resta della decorazione collegata a quella dei battisteri più antichi, interpretando anche la chiave simbolica delle rappresentazioni, Maria Rosaria Marchionibus è giunta alla conclusione che gli affreschi dell’abside possano essere considerati un’Ultima Cena che la studiosa spiega così: “La presenza dei personaggi sui troni e delle fasce percorse da onde rossastre, permette di avanzare l’ipotesi che la scena rappresentata a Marcellianum fosse un giudizio universale collocato nell’abside. Anche se ridotta a brandelli di muratura è stato possibile notare la presenza dei personaggi sui troni e delle fasce percorse da onde rossastre e che le figure assise sui seggi possano essere identificate con gli Apostoli, protagonisti ricorrenti di tale iconografia”. Una scoperta importante che testimonia del valore storico e artistico di un monumento verso il quale non c’è stata alcuna reverentia loci e che non siamo stati capaci di tutelare e far conoscere.

Affreschi dei 4 evangelisti dal Battistero di San Giovanni in Fonte