Di Giuseppe Geppino D’Amico

Nel libro dell’Apocalisse l’Arcangelo Michele è il principe degli angeli fedeli a Dio che combatte e scaccia il drago (Satana) e gli angeli ribelli. Il culto si diffuse dall’Oriente per poi svilupparsi nelle regioni mediterranee arrivando anche in Italia con l’espansione del cristianesimo. Nel V secolo sul Gargano, in Puglia, sorse il più antico e più famoso luogo di culto micaelico dell’occidente: il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo, dove la prima apparizione dell’Arcangelo è collocata intorno al 490. Molto presto questo Santuario divenne un luogo importante per la diffusione del culto micaelico in Italia e in Europa, e rappresentò il modello ideale per tutti i santuari angelici successivi, che furono eretti simili a quello garganico: cime dei monti, colli, luoghi elevati e grotte profonde furono considerate la sede più appropriata per il culto degli angeli e di Michele in particolare.

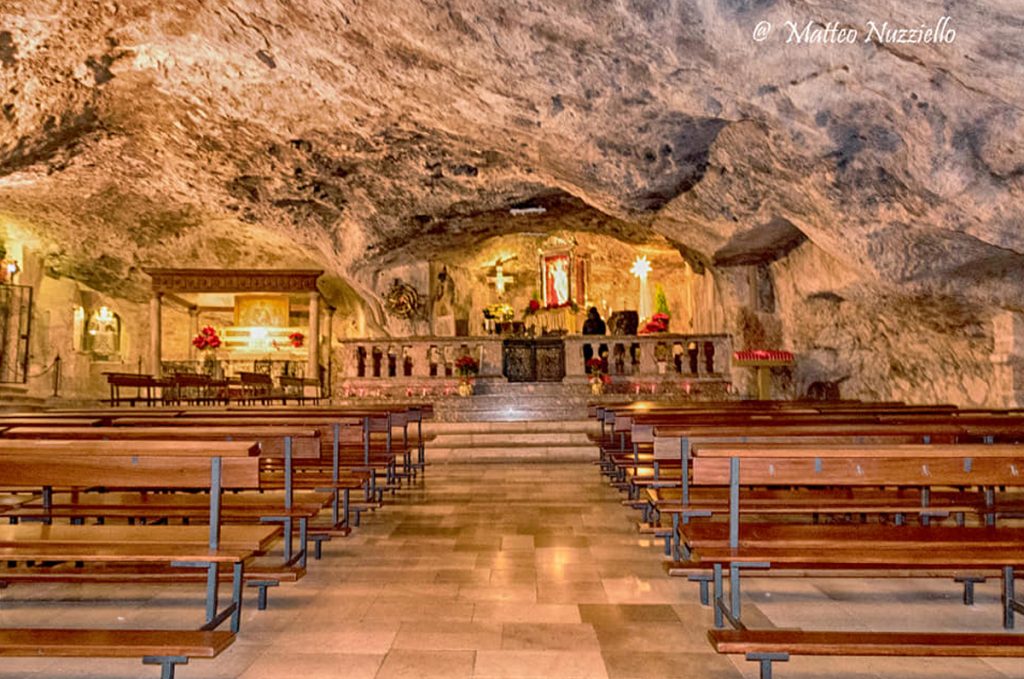

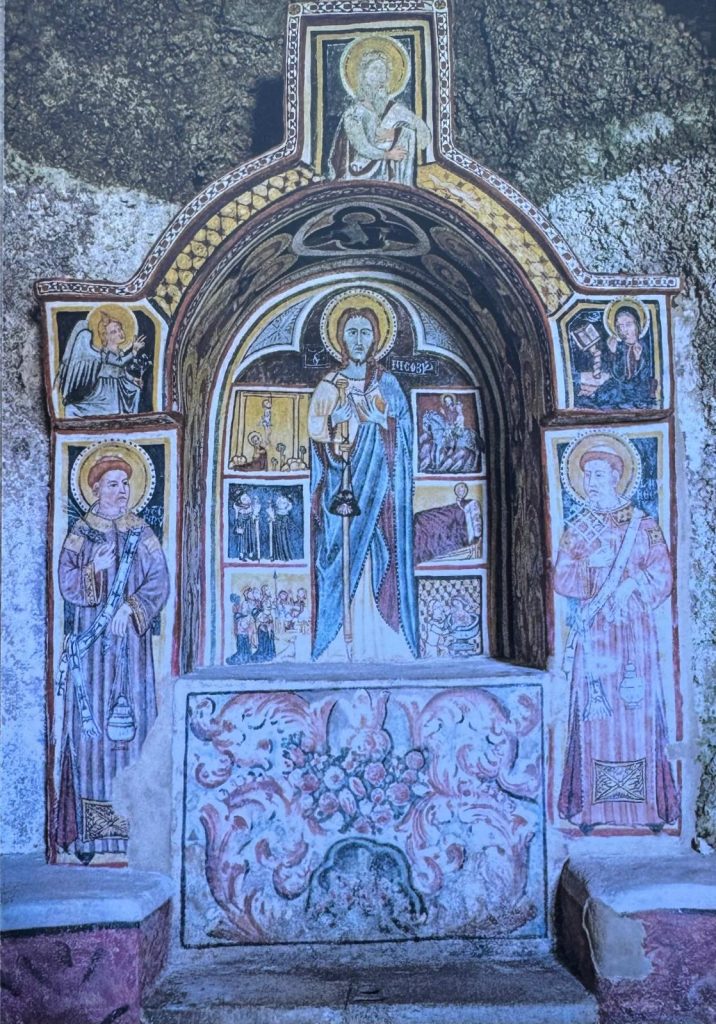

Il culto di San Michele, il guerriero, terrifico con le forze maligne e misericordioso difensore degli uomini, è ben presente anche nel Vallo di Diano: a lui è dedicata la Grotta (dell’Angelo) a Pertosa ma, principalmente, è il Patrono di Padula (al Santo sono dedicate sia la Chiesa Madre che il santuario di montagna, San Michele alle Grottelle, con i suoi straordinari affreschi) e Sala Consilina.

Al culto di San Michele in Sala Consilina ha dedicato un importante studio Antonio Tortorella pubblicato nel volume “Feste e riti d’Italia”. Come tante feste religiose dell’area calabro lucana, anche a Sala Consilina la festività in onore dell’Arcangelo guerriero ha più di una cadenza celebrativa.

L’8 maggio si festeggia “San Michele ri maggiu”. In questa data, accompagnato dalla banda musicale il simulacro del Santo Patrono viene trasferito dalla Chiesa dell’Annunziata al Santuario sul Monte Balzata dove rimarrà per cinque mesi fino a settembre.

La mattina del 9, di buon’ora, comincia invece la novena al Santuario che ha termine il giorno 17 quando, sempre dall’Annunziata, parte la processione col “cinto” a forma di torre, portato in capo da una donna e preceduto dalla Croce coi segni della Passione, tra i canti dei fedeli al suono della zampogna. Il 4 luglio si commemora l’apparizione di San Michele (nel 1213) sulla montagna della Balzata, la Vauzàta, secondo la leggenda popolare, ad un pastorello. L’apparizione fu considerata una indicazione del Santo sul luogo dove innalzare un santuario in suo nome. Nel santuario di montagna la statua rimane fino a settembre quando nei giorni 28, 29 e 30 si celebra “San Michele ri sittiémbri” con il tradizionale “volo dell’Angelo”. Il ritorno della statua nella chiesa dell’Annunziata pone fine al soggiorno della statua sul monte Balzata.

Una terza celebrazione avviene il 16 dicembre: “San Michele ri lu Tirramòtu” e risale al 16 dicembre del 1857, quando un terribile terremoto provocò oltre 12.000 morti tra la Val d’Agri e il Vallo di Diano: da allora la statua veniva portata in processione per le vie del paese in segno di riconoscenza e gratitudine per la protezione offerta al paese.

Una storia, frutto di una particolare devozione per San Michele, viene da Napoli per via di una singolare opera pittorica conservata nella chiesa di Santa Maria del Parto a Napoli, conosciuta con il nome di San Michele che calpesta il demonio o anche Diavolo di Mergellina. Della vicenda si sono occupati sia Matilde Serao che Benedetto Croce, profondi conoscitori della storia e delle leggende di Napoli. L’opera raffigura San Michele che abbatte il diavolo che, diversamente dalle altre iconografie, ha uno stupendo volto di donna.

È quello della nobildonna Vittoria d’Avalos che aveva fatto perdere la testa al vescovo di Ariano, mons. Diomede Carafa. L’opera fu commissionata nella prima metà del ‘500 dallo stesso prelato al suo amico pittore Leonardo da Pistoia. Questo il motto della tela, fattovi apporre da mons. Carafa: Et fecit vittoriam halleluja. Il termine Vittoria allude alla donna e al trionfo sul peccato sia di San Michele che al suo. Ancora oggi a Napoli una donna che reca solo guai è detta “bella come il diavolo di Mergellina”, cioè lussuriosa e demoniaca.

Della donna diavolo esistono due versioni cilentane nella Basilica S. Maria de Giulia di Castellabate, a poca distanza dallo storico Castello dell’Abate. La prima è un olio su tavola di autore anonimo, pure risalente alla metà del XVI secolo. L’icona raffigura S. Michele Arcangelo che regge con una mano la bilancia con cui pesa le anime, con l’altra trafigge, con un’asta, il diavolo dipinto con il volto di donna e non come il serpente o il drago. Alcuni studiosi ritengono sia una sirena e che l’autore possa aver tratto ispirazione dalla vicina località che porta il nome di Leucosia, località dove la leggenda vuole vi fossero le sirene, o dai bestiari medievali, che vedevano in lei la lussuria. La dicotomia sirena-lussuria è ritenuta la più probabile perché richiama direttamente la donna con la sua immagine demoniaca concreta, particolarmente temuta dai religiosi.

Un altro affresco del XIV secolo illustra la vita di S. Antonio Abate, nel quale il demonio ha le sembianze di una donna. Appare quanto mai evidente, quindi, il messaggio educativo che le due opere trasmettono: in quel periodo la donna è il male che tenta e seduce al peccato; la similitudine con la sirena mostra la tentazione dominante a cui sottopone l’uomo: la lussuria. Il linguaggio allegorico dei due dipinti di Castellabate non va sottovalutato: lussuria, idolatria ed eresia sono i peccati che i Benedettini, in linea con il dettato del Concilio di Trento, cercano di combattere per difendere la fede cristiana. E tutti i tre questi peccati venivano attribuiti all’universo femminile. Dal Medioevo in poi i capelli lunghi erano considerati simbolo di seduzione e un segno palese di vanità femminile e del suo peccato. Dopo il Concilio di Trento i vescovi emanarono una serie di divieti ai quali, però, le donne del Cilento non obbedirono, continuando a portare i capelli lunghi oppure trecce che scendevano lungo la schiena o attorcigliate a toppè. Da allora molte cose sono cambiate.