Di Giuseppe Geppino D’Amico

Il 27 gennaio l’Italia celebra la “Giornata della Memoria”, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto. Fu istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare il 27 gennaio del 1945, giorno in cui le truppe dell’Armata rossa aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz e di altri campi di concentramento e internamento liberando non solo i prigionieri ebrei sopravvissuti all’orrore nazista, ma anche le migliaia di Italiani internati in altri campi. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo l’orrore del genocidio. Furono anni di stenti, di sopraffazioni, di privazione della libertà e di qualsiasi dignità. Chi li ha vissuti non li ha più dimenticati. Nei campi di internamento furono ristretti anche diversi giovani militari del Vallo di Diano presi dai Nazistie pur non essendo Ebrei deportati in Germania. Tra questi ricordiamo Lamberti Sorrentino, di Sala Consilina, che nel 1978 pubblicherà il libro “Sognare a Mauthausen” dove era finito,unico giornalista italiano, per avere scritto sul settimanale “Il Tempo” cose non ossequienti alla retorica dell’Asse Roma-Berlino.

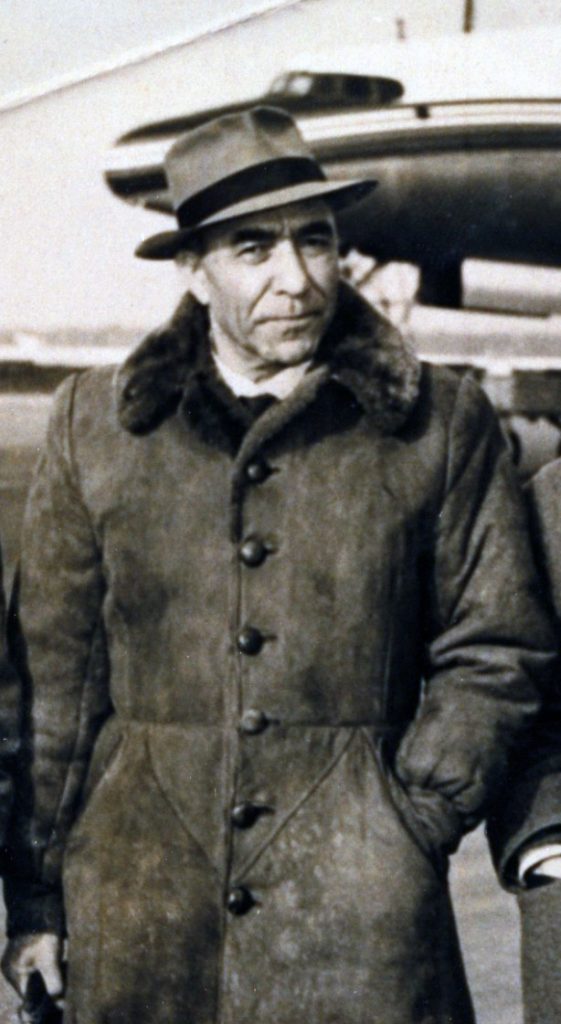

Lamberti Sorrentino

Più volte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito agli Italiani: “Abbiamo un dovere morale verso la storia e verso l’umanità intera: il dovere di ricordare”. Dalla Resistenza è nata la nostra Costituzione. Non potremo mai capirla senza conoscere la storia. Le Costituzioni nascono dalla storia dei popoli, dalla loro disperazione. La nostra è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Shoah”. È un riferimento certamente condivisibile perché la seconda guerra mondiale e la Shoah ci ricordano il Fascismo con tutto quello che ne è derivato. Tutto era iniziato con la marcia su Roma, organizzata dal Partito Nazionale Fascista (PNF) con l’obiettivo di favorire l’ascesa di Benito Mussolini alla guida del governo in Italia. Il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si diressero verso la capitale minacciando la presa del potere con la violenza. La manifestazione ebbe termine il 30 ottobre, quando il re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare un nuovo governo. Il 16 novembre 1922, Mussolini si recò alla Camera dei deputati per presentare la lista dei suoi ministri dei quali solo tre erano fascisti. n quella occasione pronunciò il “discorso del bivacco” così definito a causa del seguente celebre passo: “Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”. Purtroppo, lo farà in seguito. L’aspetto più terribile del Fascismo è rappresentato dalle leggi approvate con il Regio Decreto Legge n. 1728 il 17 novembre 1938, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, contenente misure discriminatorie nei confronti degli Ebrei. È una delle pagine più tristi della nostra storia. Quell’anno si aprì una crepa. La legislazione antiebraica introdotta nel Paese ebbe per oggetto, per la prima volta nella storia dell’Italia unita, una parte di cittadini identificata sulla base di fantomatiche caratteristiche. Una ferita che si espresse anche nella violenza e nella radicalità della normativa che definì le proprie vittime non come Ebrei, intese cioè come persone con determinate caratteristiche religiose, culturali o socio-identitarie, bensì come appartenenti alla “razza ebraica”, quasi fossero portatori di ineliminabili elementi ereditari. Per ricordare quel periodo è sufficiente riportare una frase della Senatrice a vita Liliana Segre: “La memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza”. Per capire appieno il significato della parola “Libertà” è opportuno leggere una brevissima poesia di Tonino Guerra (poeta, scrittore e sceneggiatore di film di Fellini, Antonioni, Rosi e De Sica) dal titolo “La farfalla”, scritta dopo la sua liberazione dal campo di Mauthausen: “Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita, // ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania // che mi sono messo a guardare una farfalla // senza la voglia di mangiarla”.

Durante il Ventennio il Vallo di Diano ospitò numerosi esponenti politici ostili al regime ma anche Ebrei. Ricordiamo Dino Philipson, ebreo, ex deputato liberale toscano, confinato in varie località del Sud per essersi opposto alle leggi razziali; Heinz Skall che a Sala Consilina visse un’intensa storia d’amore con l’insegnante Rita Cairone; il giornalista ebreo austriaco Victor Majer e l’attrice CillySchedel, confinati a Polla; Filomena Nonchy, Adolfo Zippel e Paula Eisenhammer a Padula; EnrichKniebel a Sala Consilina. Un sospetto, un semplice sospetto, era sufficiente per rovinare la vita di tante persone.A fronte dei numerosi Ebrei o avversari politici ospitati nel Vallo di Dino, non mancarono nostri conterranei che, fatti prigionieri dai Tedeschi, furono deportati in Germania e costretti a lavorare nelle aziende belliche. Tra questi va annoverato Nei campi di internamento furono ristretti anche diversi giovani militari del Vallo di Diano che, presi dai Nazisti, pur non essendo Ebrei, furono deportati in Germania. Tra questi ricordiamo Lamberti Sorrentino, di Sala Consilina, che nel 1978 pubblicherà il libro “Sognare a Mauthausen” dove era finito, unico giornalista italiano, per avere scritto sul settimanale “Il Tempo” cose non gradite alla retorica dell’Asse Roma-Berlino. Anche mio padre, Francescopaolo D’Amico, chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale e arruolato come sondato di fanteria, fu deportato in Germania. Nel settembre del 1943 si trovava ricoverato nell’Ospedale di Ancona dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non ancora guarito, fu preso dai soldati tedeschi e trasportato in Germania dove fu richiuso nel campo di Luckenwalde, a circa 40 chilometri da Berlino, che era stato aperto nel settembre del 1939. La sua sigla era STALAG 3. ALuckenwaldefu costretto a lavorare per un’azienda tedesca. Virimase per circa un anno e mezzo, e fino a quando i prigionieri furono liberati dai Russi poco dopo il 27 gennaio del 1945 e con molta fatica poterono fare ritorno a casa. Il Distretto Militare lo inserì nell’elenco degli Internati Militari Italiani (IMI). In famiglia mio padre non ha mai parlato volentieri di quel periodo. Accettò di farlo di farlo con gli alunni della classe III B della Scuola Media “De Amicis” di Polla nel gennaio del 2000. Dal lungo colloquio gli alunni, coordinati dai docenti, ricavarono un’intervista che fu inserita nel libro “Dalle Storie alla Storia” insieme alle interviste di altri pollesi deportati dopo l’8 settembre del 1943 in Germania e in altre nazioni. Il 1° giugno del 1966 gli fu concessa la “Croce al Merito di Guerra per internamento in Germania” (1^ concessione) ai sensi del Regio Decreto 14 dicembre 1942 n. 1729 e della Legge 4 maggio 1951 n.571.Purtroppo, non ha fatto in tempo a ricevere, in vita, la Medaglia d’Onore conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 21 ottobre 2022 ai Cittadini Italiani – Militari e Civili deportati nel Lager Nazisti nel biennio 1943 – 1945. Gli fu conferita, in memoriam, dal Prefetto di Salerno il 27 gennaio del 2023 a Campagna, presso il Museo della Shoah.