Di Giuseppe Geppino D’Amico

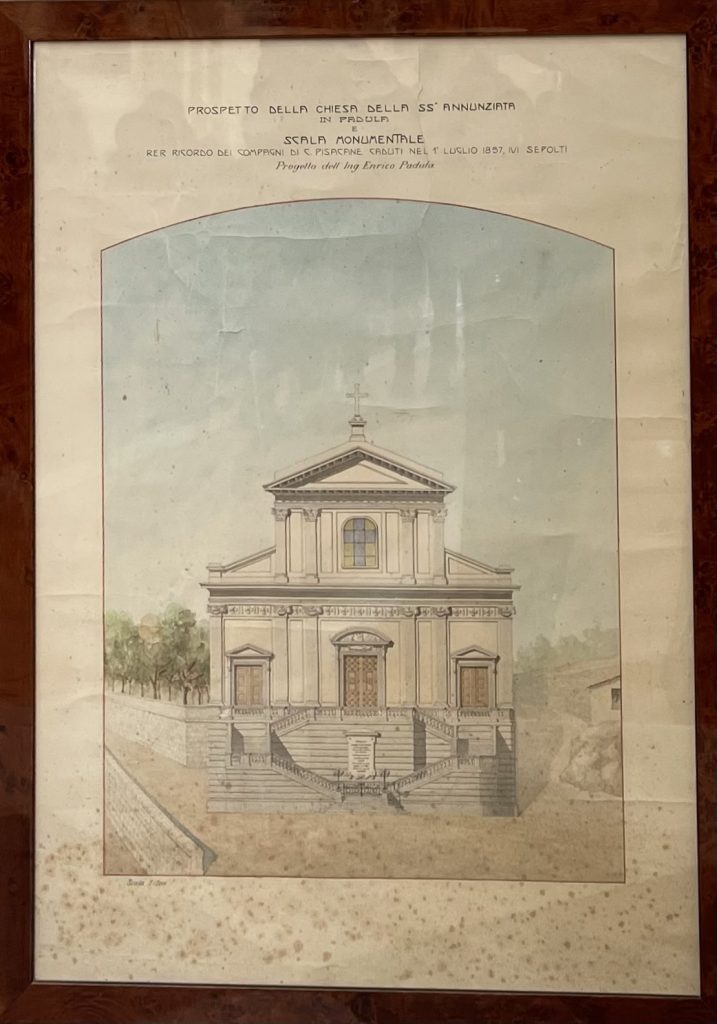

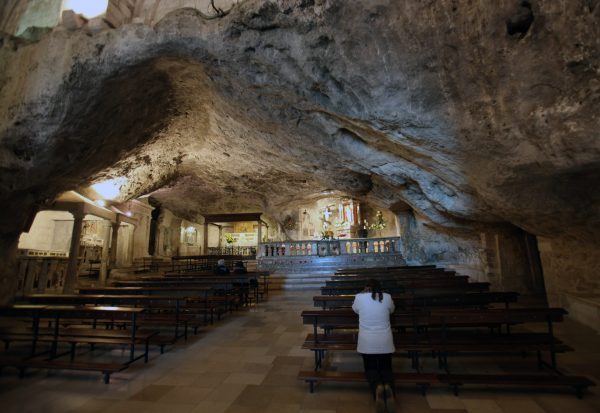

Con una duplice solenne cerimonia (religiosa e civile) è stata riaperta al culto a Padula la Chiesa della SS. Annunziata ed è stato reso nuovamente visitabile l’Ossario dei Trecento di Carlo Pisacane, che si trova nella parte inferiore della Chiesa.

In apertura della manifestazione gli architetti Pierluigi Gallo e Michele Sanseviero e l’ingegnere Riccardo Maio, hanno presentato i lavori eseguiti dalla ditta I.CO.GE. di Napoli che hanno riguardato essenzialmente:

– il rifacimento del manto di copertura con la posa in opera di un manto impermeabile poggiato su un tavolato e la sostituzione dei coppi fissati al supporto ligneo sottostante;

– la regimentazione delle acque piovane con la sostituzione e la raccolta in canali di gronda e pluviali in lamiera di rame di spessore 8/10 mm;

– il restauro della facciata principale, con la spicconatura ed il rifacimento dell’intonaco con prodotti a base di malta di calce idraulica naturale;

– il restauro e la pulitura degli elementi decorativi in stucco in particolare delle cornici, dei marcapiani e delle fasce del timpano sulla facciata;

– la tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce del prospetto principale;

– la pulitura e il consolidamento del portale in pietra del prospetto principale;

– il montaggio e smontaggio di ponteggi e di tutte le opere provvisionali;

– la pulitura e trattamento finale degli elementi lapidei.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 200mila euro, di cui 140mila a carico della Conferenza Episcopale Italiana, fondi 8 per mille, destinati all’edilizia di culto ed alla valorizzazione dei beni culturali per l’annualità 2019 e la restante somma a carico della Parrocchia.

Il Vescovo della Diocesi, mons. Antonio De Luca ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica insieme al parroco (Vicario Generale della Diocesi) don Giuseppe Radesca. A seguire gli interventi di Michela Cimino (Sindaco di Padula), Giovanni Guzzo (vicepresidente della Provincia di Salerno), Corrado Matera e Tommaso Pellegrino (Consiglieri Regionali).

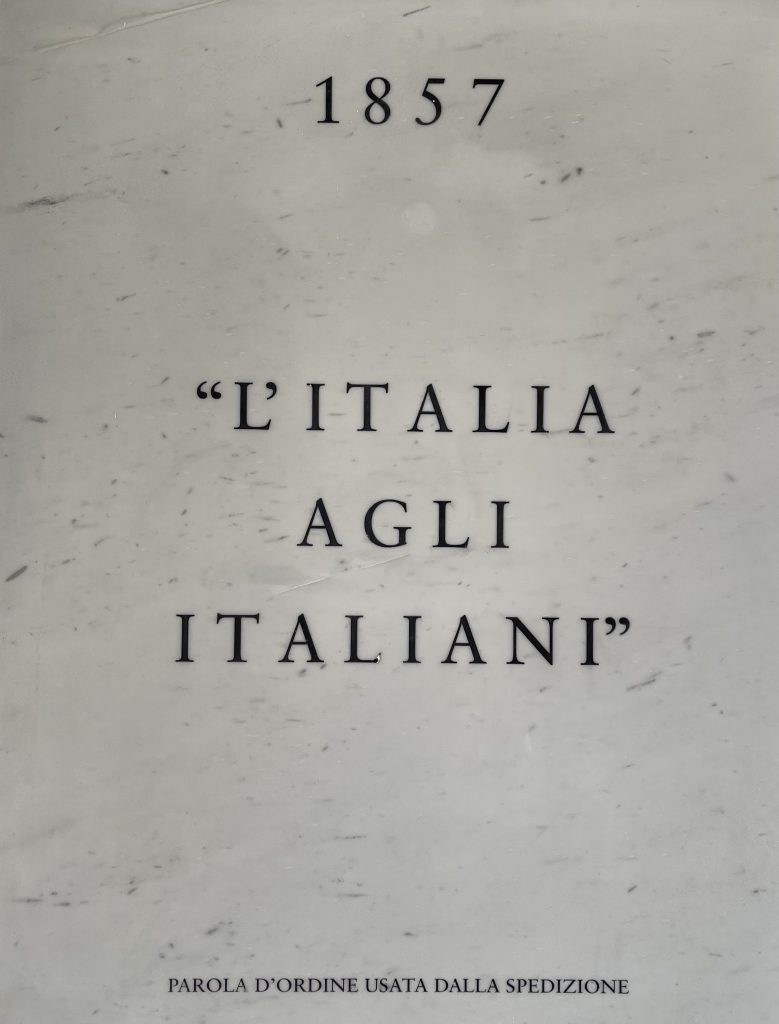

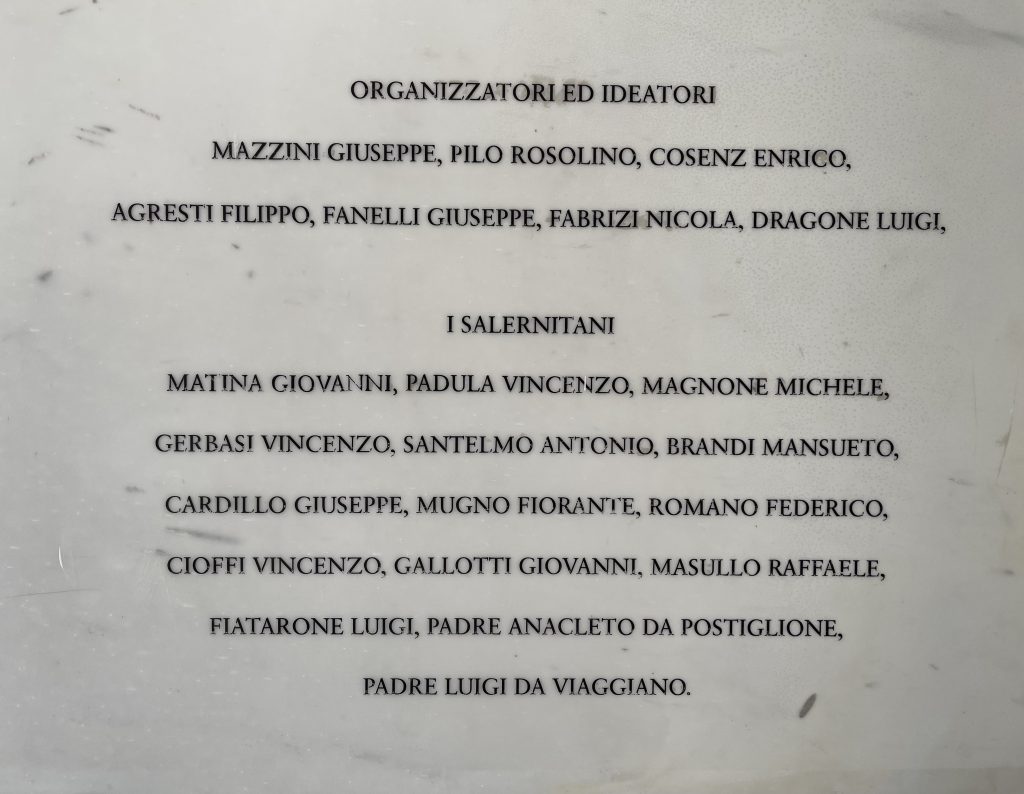

La Chiesa dell’Annunziata ospita il Sacrario dei Trecento, i cui resti sono custoditi in teche visibili al pubblico. Su una delle pareti laterali è incisa la parola d’ordine scelta da Carlo Pisacane: “L’Italia agli Italiani” e sulla parete di fronte la risposta per farsi riconoscere: “Gli Italiani per essa”.

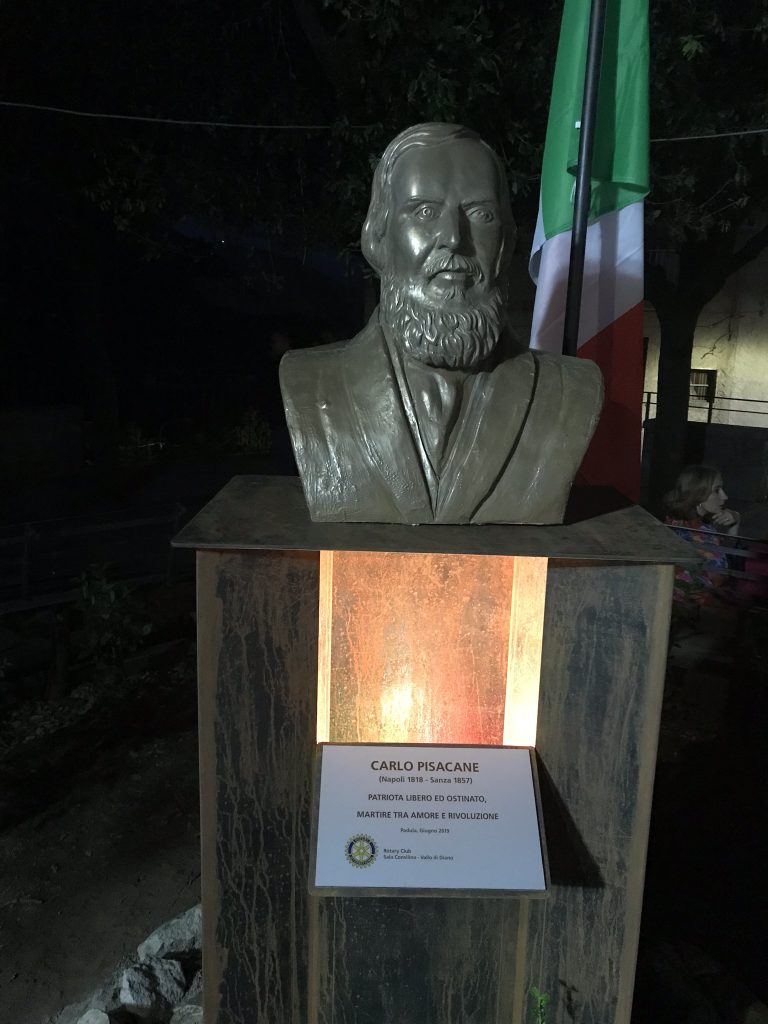

Dopo una prima sistemazione effettuata nel 1957, in occasione del centenario della spedizione, l’Ossario è stato restaurato nel 2007 dall’Amministrazione Provinciale di Salerno presieduta da Alfonso Andria. Nel 2019 un busto dedicato a Pisacane, offerto dal Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano e realizzato dal prof. Germano Torresi unitamente ai suoi alunni del Liceo Artistico di Teggiano, è stato collocato in Piazza 1° luglio, nello spazio antistante il palazzo dove Carlo Pisacane incontrò il liberale Federico Romano. Ora il nuovo restauro salutato positivamente.

***

Nella storia del nostro Paese sono numerosi gli avvenimenti sui quali non si è riusciti a fare piena luce. È il caso della “Spedizione di Sapri” e del suo epilogo a Sanza. L’intera vicenda della “spedizione” è stata ammantata da un alone di romanticismo grazie alla celeberrima poesia di Luigi Mercantini, La spigolatrice di Sapri, che ha reso sì immortale «il bel capitano dagli occhi azzurri e dai capelli d’oro», ma ne ha offuscato i meriti di pensatore. Si continua a discutere sull’epilogo della spedizione, sugli aiuti che non ci furono, sulla battaglia di Padula, sul ruolo svolto dagli abitanti di Sanza e, soprattutto, sulla tragica fine di Pisacane: alcuni storici sostengono che «è stato ucciso»; altri che, «gravemente ferito, si tolse la vita»; non manca una terza via sostenuta da coloro i quali si sono limitati a scrivere che Pisacane «trovò la morte a Sanza». Dopo una vita particolarmente avventurosa sia dal punto di vista familiare che politico, nel 1856 Pisacane fonda, insieme a Rosalino Pilo, il periodico La libera parola e comincia ad elaborare l’idea di una insurrezione patriottica che prendesse le mosse dal sud dell’Italia: gli sembrano indicativi di una volontà di riscossa alcuni episodi antiborbonici in Sicilia e in Calabria e la costituzione di un comitato segreto insurrezionale a Napoli. Ed è allora che la vicenda di Pisacane si intreccia con la storia del Cilento e del Vallo di Diano.

Repubblicano convinto, Carlo Pisacane, decide che è giunto il momento di organizzare una spedizione nel Sud. Dall’esilio di Genova torna a Napoli in incognito per verificare personalmente la situazione e dopo qualche giorno rientra a Genova dove mette a punto il progetto. Il 25 giugno del 1857 con un gruppo di compagni salpa da Genova a bordo del piroscafo Cagliari e due giorni dopo la nave attracca a Ponza dove i rivoltosi liberano poco meno di trecento detenuti, dei quali solo una dozzina potevano considerarsi prigionieri politici. La sera del 28 giugno il Cagliari arriva nel Golfo di Policastro dove tra Sapri e Villammare avviene lo sbarco. Il giorno dopo i patrioti entrano in Torraca: tutti gli abitanti, riuniti in piazza dell’Olmo per la festa di San Pietro, ascoltano il proclama insurrezionale di Pisacane ma nessuno lo segue quando riprende la marcia per raggiungere il Fortino. Il 30 giugno giungono a Casalbuono ma anche stavolta, dopo la lettura del proclama, nessuno si unisce ai Trecento che, in serata, entrano in Padula dove Pisacane incontra il liberale Federico Romano ma non gli altri antiborbonici che sperava di trovare perché nel frattempo erano stati arrestati dalla polizia.

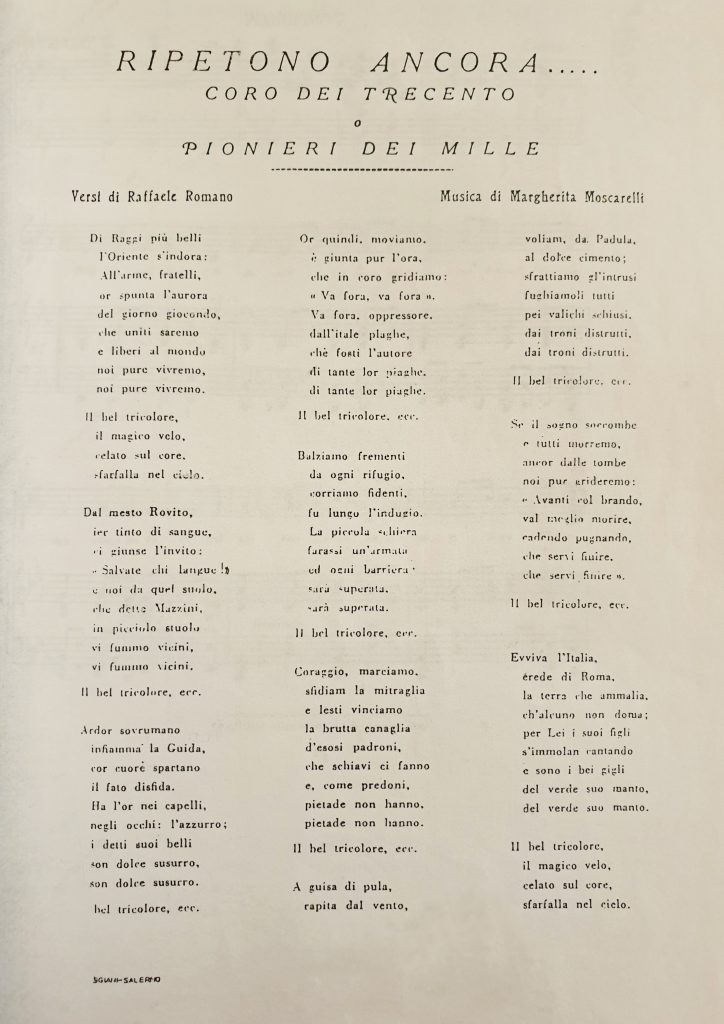

Proprio a Padula, all’alba del giorno dopo le vedette annunciano a Pisacane l’arrivo delle truppe borboniche che si scontrano con i Trecento prima sulle alture del paese e poi nei vicoli del centro storico. A causa delle perdite subite, i reduci ripiegano verso Buonabitacolo dove trascorrono la notte in aperta campagna. Il 2 luglio, a Sanza, il tragico epilogo fatto di morti, arresti e dure condanne inflitte a Giovanni Nicotera ed agli altri a seguito del processo celebrato a Salerno. Grazie anche alla poesia di Luigi Mercantini la vicenda dei “trecento giovani e forti” e del loro capitano “con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro venuti a morir per la patria bella” è entrata a pieno titolo della storia del nostro paese e la figura di Carlo Pisacane fa parte della leggenda. Eppure Carlo Pisacane meriterebbe di essere ricordato anche per i suoi scritti che non hanno avuto la giusta attenzione.

Nell’agosto del 1851 durante il periodo vissuto a Genova, esce il saggio La guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, al quale Pisacane aveva lavorato a lungo e che sarà la sua unica opera di rilievo pubblicata in vita. È un lavoro importante in quanto la riflessione critica sul fallimento della guerra del 1848-49 segna una svolta decisiva nel pensiero e nell’opera di Pisacane. Partendo da un esame dei fatti militari l’autore tenta una valutazione politica globale del biennio rivoluzionario; non risparmia critiche né alla monarchia sabauda, accusata di essersi preoccupata di smorzare l’impeto popolare più che contrastare gli austriaci, né agli stessi mazziniani i quali, “mantenendo una posizione immobilistica, avevano voluto conciliare gli interessi della borghesia con quelli del popolo”. Da rivoluzionario convinto, Pisacane prende in considerazione i passaggi fondamentali per la guerra alla borghesia e la lotta di classe sottese al movimento per l’indipendenza nazionale: la militarizzazione e i compiti dell’esercito rivoluzionario (fattori che comportavano anche il corretto uso della mobilitazione di massa per evitare lo spontaneismo e la mediazione antirivoluzionaria delle istituzioni); la subordinazione della riforma politica all’evoluzione economico-sociale della realtà; la critica ad ogni principio di delega e, quindi, l’affermazione della autodeterminazione politica del popolo; l’impostazione del rapporto tra massa e avanguardia attraverso la violenza rivoluzionaria tesa alla liberazione dallo sfruttamento e dall’oppressione.

Particolare importanza va riconosciuta al Testamento politico del 1857 che Carlo Pisacane, prima di imbarcarsi a Genova, consapevole del grande rischio a cui andava incontro, consegna all’amica inglese Jessie White: è una testimonianza preziosa che sarà pubblicata per la prima volta in Francia dal “Journal des Débats”, pochi giorni dopo l’epilogo di Sanza. Tra l’altro, ai suoi amici Pisacane chiede, qualora non fosse tornato, di pubblicare i suoi scritti, frutto di sei anni di studi ai quali per mancanza di tempo non aveva potuto dedicare le ultime cure.

Gli scritti dei quali Pisacane chiede la pubblicazione sono i Saggi storici-politici-militari sull’Italia, opera che, a causa del tragico epilogo della spedizione di Sanza, era rimasta incompiuta ed inedita. La stesura dell’opera, iniziata alla fine del 1851, aveva richiesto a Pisacane anni di impegno. Nel 1855 era terminata e pronta per essere stampata ma l’iniziativa si arenò per la difficoltà di trovare un editore. Il progetto viene ripreso nell’ottobre del 1856 quando Pisacane pubblica il Disegno dell’opera sul giornale «Italia e Popolo».

Dopo la tragica fine della spedizione non fu agevole pubblicare i Saggi. Il primo ed il secondo volume vengono pubblicati nel 1858 a Genova e nel retro, come editore, è indicato il nome di Antonio De Barbieri. Per l’uscita del terzo e del quarto volume bisognerà attendere il 1860 grazie all’avvocato Enrico Rosmini, molto amico della famiglia Pisacane.

Questa la bibliografia completa dell’opera e gli anni di pubblicazione : primo e secondo saggio: “Cenni storici” e “Cenni storici militari” (1858);terzo e quarto saggio: “La rivoluzione” e “Ordinamento dell’esercito italiano” (1860). Merita di essere ricordata la frase del filosofo Giordano Bruno scelta come epigrafe dallo stesso Pisacane: «Non temete nuotare contro il torrente; è d’un’anima sordida pensare come il volgo perché il volgo è in maggioranza». Parole scritte nel 1600, riprese nel 1857 e fortemente attuali anche oltre 400 anni.